Un crimen real, un secuestrador compasivo y Al Pacino irrepetible: cómo hizo historia ‘Una tarde de perros’

50 años después de su estreno, se la sigue recordando como una película valiente, inteligente y emotiva, una de las perlas del Nuevo Hollywood y de la carrera de ese perfeccionista indómito que ha sido siempre su protagonista

Los atracos con rehenes suelen acabar mal y el de aquella tarde de agosto de 1972 en una sucursal bancaria de Brooklyn, Nueva York, no fue una excepción. Uno de los implicados, Salvatore Naturile, un italoamericano con mostacho rubio y tatuajes patibularios que acababa de cumplir 19 años, pagó la fechoría con su vida. Sin embargo, el cerebro del golpe, John Wojtowicz, sobrevivió a la expeditiva intervención del FBI, fue procesado, cumplió condena en una cárcel de Pensilvania y vendió los derechos de adaptación de su historia a Warner Bros por 7.500 dólares.

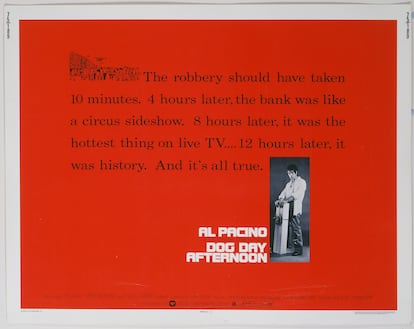

Así empezó a gestarse Tarde de perros (Dog Day Afternoon) un clásico del realismo sucio cinematográfico que se estrenó en septiembre de 1975 y estos días celebra su 50 aniversario. El protagonista de la película, Al Pacino, acaba de conceder una entrevista en la que lamenta que “casi toda aquella gente maravillosa que aparecía en la pantalla conmigo ya no está, hace años que dejaron de existir en tres dimensiones”. Solo las dos dimensiones del cine conservan su memoria viva, “como en un sueño”.

Como superviviente, junto a Chris Sarandon, de un reparto que también incluía a John Cazale, Charles Dunning, Penny Allen, Carol Kane o James Broderick, Pacino considera que Tarde de perros ha envejecido “muy bien” gracias a lo mucho que se anticipó a su tiempo en aspectos cruciales. Pacino destaca su sentido del humor corrosivo, su denuncia de la brutalidad policial y la falta de escrúpulos de la prensa sensacionalista, su manera honesta y empática de mostrar la relación entre un hombre bisexual y una mujer transgénero, más allá de estereotipos y caricaturas maliciosas.

El veterano actor reconoce que todas esas virtudes ya se apreciaban de manera muy nítida en el primer borrador del guion de Frank Pierson, que él tuvo la oportunidad de leer en enero de 1974. Pese a todo, cuando el productor, Martin Bregman, y el director, Sidney Lumet, le ofrecieron el papel principal, Pacino decidió rechazarlo: “Yo estaba en Londres, acababa de interpretar a Michael Corleone en El padrino II y sentía que me estaba quedando sin gasolina”. La oferta le sonaba a trabajo de muy alta exigencia emocional, a tres meses de intenso rodaje a las órdenes de un perfeccionista como Lumet y al reto formidable de ponerse en la piel de un ser humano tan complejo y contradictorio como parecía ser el tal John Wojtowicz.

El robobo de la jojoya

El guion partía de un artículo periodístico, The Boys in the Bank, que la revista Life publicó pocas semanas después del atraco. En él, los autores describían a Wojtowicz como un tipo menudo, nervioso, carismático y de piel morena que recordaba físicamente a Al Pacino y Dustin Hoffman. Bregman y Lumet querían a Pacino, con el que ya habían trabajado un par de años antes en Serpico, pero su negativa les hizo considerar a Hoffman como alternativa. La perfecta rueda de recambio para un proyecto con potencial, pero que necesitaba una estrella a bordo para salir a flote.

Por entonces, ambos actores, el italoamericano de Nueva York y el judío de Los Ángeles, estaban empezando a detestarse cordialmente. Tenían una buena relación, pero la prensa se obstinaba en compararlos, algunos productores los consideraban prácticamente intercambiables, Pauline Kael describía a Pacino como un simple imitador de Hoffman y a Roger Ebert le desconcertaban los ímprobos esfuerzos de Hoffman por parecerse cada vez más a Pacino. Un empresario neoyorquino, Alexander H. Cohen llegó a ofrecerse a organizar un combate de boxeo benéfico entre ambos en el Madison Square Garden, un duelo por la supremacía entre los dos pesos pesados del cine de Hollywood al que Pacino renunció con elegancia: “Dustin está en forma, me liquidaría en un par de asaltos. Solo estoy dispuesto a boxear con Meryl Streep”.

En ese contexto, que un papel pensado para Pacino fuese a parar a Hoffman era un daño reputacional, un torpedo en la línea de flotación que el actor de origen italiano no podía permitirse. Tras un largo periodo de tanteo, Pacino, ya de vuelta en Nueva York, aceptó volver a leer el guion de Pierson y empezó a empaparse de la peculiar historia de John Wojtowicz y su chapucero asalto a la sucursal de Brooklyn del banco Chase Manhattan. Le entusiasmó que Wojtowicz hubiese actuado por amor, para agenciarse los miles de dólares que su pareja, Elizabeth Eden, necesitaba para completar su transición de hombre a mujer. Le sedujo lo grotesco, lo peculiar de una historia a años luz de las clásicas tramas de atracos perfectos saboteados por el azar y le intrigó que Lumet pretendiese darle una pátina de sátira social y comedia negra.

Además, tanto Bregman como Lumet eran buenos amigos, Lumet le había ayudado en Serpico a realizar una de las mejores actuaciones de su carrera y el papel del otro atracador iba a hacerlo John Cazale, actor magnífico y poco menos que un hermano. Por si fuera poco, el guion convertía al personaje principal en un caramelo. Un criminal incompetente, pero también un moderno Robin Hood. Un pobre idiota, pero también una bestia escénica y un paladín de la diversidad sexual. Un tipo desnortado que empezaba mostrándose dispuesto a matar a cuantos rehenes hiciese falta para acabar confraternizando con ellos y obsequiándoles con un par de docenas de pizzas familiares. Pacino intuyó por fin que podría sacar petróleo cinematográfico de un individuo semejante. Y no se equivocó.

Todo queda en casa

El actor se involucró en la recta final del proceso de casting, blindando a Cazale (que estuvo a punto de ser descartado a última hora porque tenía 39 años, 20 más que el personaje al que iba a interpretar) y enrolando a un puñado de actores y actrices con los que ya había trabajado en producciones de teatro off-Broadway. A continuación, Lumet y Pacino pactaron que el reparto al completo dedicaría unas poco frecuentes tres semanas a ensayar en verano de 1974.

Durante aquellas sesiones, según ha contado Pacino a The Guardian, el proyecto estuvo a punto de descarrilar de nuevo: “Por alguna razón, sentí que no estaba siendo capaz de dar con la tecla del personaje. Me veía en las pruebas de cámara y decía: ‘No, ese no es él’. Empecé a deprimirme”. Pensó en renunciar, en dar paso a alguien más capaz que él de sintonizar con la frecuencia de John Wojtowicz, ya fuese el dichoso Dustin Hoffman o cualquier otro.

Tras una sesión particularmente frustrante, se fue a casa, se sirvió, contra su costumbre, un buen vaso de vino tinto y se forzó a repasar de nuevo el guion para “tratar de encontrar la esencia del personaje que se escondía allí dentro”. Esta especie de exorcismo solitario dio resultado. Al día siguiente, se presentó a los ensayos “transformado”. Lumet pensó que se estaba presionando demasiado y estaba a punto de sufrir un ataque de nervios. Pero lo que ocurría en realidad es que el personaje, por fin, se le había “metido dentro”: “Me estaba convirtiendo en otra persona, en el tipo que iba a aparecer en la película. A día de hoy, no sé si aquel proceso de transformación fue real o solo una historia absurda que me conté a mí mismo, pero el caso es que me funcionó”.

La última contrariedad que tuvo que afrontar el proyecto en su proceso de preproducción fue la negativa de Wojtowicz a que su nombre se utilizase en la película. A pesar de que ya había cobrado sus 7.500 dólares y había cedido un tercio de esa cantidad a Elizabeth Eden, el hombre consideró que el guion se tomaba excesivas licencias y no coincidía “ni al 30% con lo que ocurrió en realidad”. Martin Bregman trató de reunirse con él en la prisión en la que estaba internado e incluso le ofreció la posibilidad de incorporarse al proceso como asesor externo. Pero Wojtowicz se desmarcó exigiendo más dinero y amenazando con acciones legales. Así que los productores optaron por rebautizar al personaje, que pasó a llamarse Sonny Wotzik y cobró vida propia, ya sin el imperativo de parecerse lo más posible a la persona real que lo había inspirado.

Verano en la ciudad

El rodaje arrancó en septiembre de 1974. Lumet empezó filmando exteriores en un Nueva York que estaba padeciendo una intensa ola de calor. Planos y más planos del tráfico en los alrededores de Times Square, puentes, playas, rincones decrépitos de la periferia de Brooklyn y el skyline de Manhattan. Con aquellas imágenes, compuso un deslumbrante collage visual al que acabó añadiendo una canción de Elton John, Amoreena, que suena ligeramente distorsionada a través de la radio del coche de los atracadores.

A continuación, encerró al equipo en un taller mecánico abandonado transformado para la ocasión en oficina bancaria, el lugar en que se rodó el grueso de la película. Los cámaras utilizaron patines y sillas de ruedas para moverse con mayor fluidez por el escenario y darle a la película una dosis extra de naturalidad y dinamismo. Gran parte del material dado por bueno tras la primera semana de rodaje tuvo que filmarse de nuevo, porque Pacino seguía trabajando en la composición del personaje y tomó dos decisiones cruciales sobre la marcha: quitarse las gafas de sol y afeitarse el bigote que había lucido en las primeras tomas.

También se negó a besar a Chris Sarandon (que hacía el papel de Leon, inspirado en Elizabeth Eden) porque le pareció que hubiese sido una concesión morbosa y sensacionalista. En su opinión, el atracador y su novia transgénero debían expresarse su amor sin contacto físico. A última hora, Lumet optó por que la única escena en que aparecen juntos fuese una conversación telefónica improvisada en gran medida, para evitar, siempre según el exigente criterio de Pacino, “los tópicos sobre relaciones homosexuales” que incluía el guion de Pierson. También se improvisó la línea de diálogo más recordada de la película, el momento en que Pacino grita “¡Attica!” ante una multitud enfervorecida, en referencia al motín de prisioneros que se produjo en la cárcel neoyorquina de ese nombre en septiembre de 1971 y que las autoridades reprimieron a sangre y fuego, dejando a su paso 43 cadáveres. Pacino explicó que la reacción de la multitud de extras congregados en el set de rodaje fue genuina: para ellos también, Attica era el símbolo candente de la brutalidad policial y sus efectos devastadores.

La película acabó estrenándose el 21 de septiembre de 1975. Contó con el fervor de la crítica, recaudó alrededor de 56 millones de dólares en un año de taquillazos transgresores como Tiburón, Alguien voló sobre el nido del cuco, Champú, Los tres días del cóndor, El retorno de la Pantera Rosa o Rocky Horror Picture Show y obtuvo seis nominaciones y una estatuilla (al mejor guion) en los premios de la Academia de Hollywood de 1976. Más importante aún es que hoy la recordemos como una película valiente, inteligente y emotiva, una de las perlas del Nuevo Hollywood, de la espléndida filmografía de su director y de la carrera de ese perfeccionista indómito, comprometido con su profesión hasta extremos casi demenciales, que ha sido siempre Al Pacino.

En cuanto a John Wojtowicz, los 20 años de prisión a los que fue condenado por su absurda resistencia a declararse culpable y pactar una pena inferior se convertirían en apenas seis. Excarcelado en 1978 por buena conducta, concedió varias entrevistas, se unió a una asociación de defensa de los derechos de los homosexuales y tuvo la desfachatez de solicitar trabajo como guardia de seguridad en la misma sucursal que había asaltado años antes. Su relación de pareja con Elizabeth Eden no sobrevivió al encarcelamiento, pero siguieron en contacto y Wojtowicz estuvo presente en el funeral de Eden, fallecida en 1987 como consecuencia de un colapso pulmonar producido por el SIDA.

En 2013 se estrenó The Dog, el documental póstumo (Wojtowicz murió en 2006) en el que el Robin Hood de Brooklyn pudo contar por fin su versión de la historia. En él se mostraba como un narcisista arrogante y veleidoso que, según su propio testimonio, empezó a acostarse con hombres porque su apetito sexual era infinito y las mujeres no conseguían satisfacerlo. Tampoco mostraba el menor respeto por Salvatore, su cómplice muerto, ni por las personas a las que retuvo 14 horas a punta de pistola y que acabaron sintiendo por él un afecto solo atribuible al síndrome de Estocolmo.

Muy poco que ver, en fin, con el Sonny Wotzik del cine, el que estuvo a punto de liderar una insurrección cívica al grito de “¡Attica!” y compartió una fraternal pizza de salami con sus rehenes.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.