Hallado bajo una colina el segundo castillo más antiguo del Reino de Asturias

Fue construido en el siglo VIII por la nobleza local en el valle de Huerna para defenderse del avance musulmán en el norte peninsular

Entre los siglos II y IV d. C., en plena decadencia del Imperio romano, grupos de peligrosos bandidos asolaban el valle de Huerna (Asturias). A estas asociaciones de malhechores se las conocía como bagaudas y estaban formadas, principalmente, por soldados romanos desertores, esclavos y forajidos. Así que la población indígena creó una red de fortificaciones (castros) que se convirtieron en pequeños centros de poder local. La inestabilidad se repitió en el siglo VIII, pero esta vez provenía de la mano de los musulmanes que acababan de invadir la península. Ante la peligrosa situación, la élite social del Huerna reocupó un viejo castro astur, lo reforzó con grandes murallas y torres y lo convirtió en una orgullosa fortaleza feudal. Sin embargo, en el siglo XIII su pista se perdió, pero ahora ha sido de nuevo localizado bajo una colina y está considerado el segundo castillo medieval más antiguo de Asturias, según revela el estudio El castichu de Tiós, una nueva fortaleza del reino medieval de Asturias.

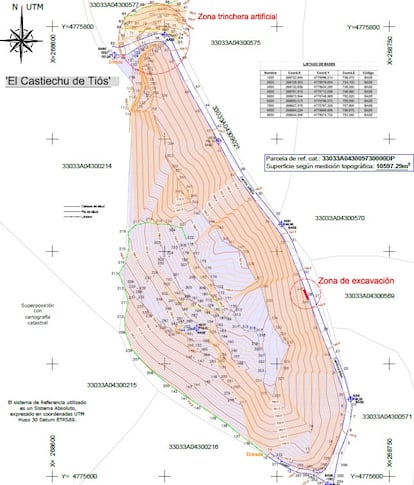

La fortaleza se alzaba a 766 metros de altitud, orientada de este a oeste, sobre una ladera desde la que se divisa toda la parte central del frondoso valle de Huerna. Sus defensas eran mayoritariamente naturales, con una gran vaguada que hacía de foso en la ladera norte, una altura natural en las laderas sur y este, y un contrafoso lateral en la vertiente oeste. Formaban así una extensa brecha defensiva de grandes dimensiones, en parte artificial y en parte natural. La zona superior de la colina, donde se construyó el castillo, fue aterrazada, pero hoy en día está muy deformada, seguramente por trabajos de cantería tradicional.

Los autores del estudio ―Alfonso Fanjul Peraza, Alfonso Sánchez Pozo, Verónica Estaca Gómez, Saul Manzano Rodríguez y Juan Manuel Rubiales Jiménez, de las universidades Complutense de Madrid y de León― recuerdan que la primera ocupación, según los análisis de carbono 14, se produjo entre los siglos III y IV. “A la espera”, añaden, “de grupos bagaudas y la llegada de las invasiones bárbaras, dentro de un contexto donde la seguridad del imperio romano había desaparecido”. Ya en el siglo VIII, “y dada la inestabilidad de los últimos años del reino visigodo y la invasión musulmana”, se reforzó el castro astur original, convirtiéndolo en un castillo “de gran importancia local” que perdurará hasta el siglo XIII.

Los especialistas han encontrado en sus sondeos y limpiezas estratigráficos sobre los restos medievales huesos de bovinos, caprinos, porcinos y un cánido. “Es significativo que todos los animales sean adultos, salvo dos, puesto que esto indica que los llevaron a su cenit de madurez para aprovechar todo los que les podían aportar en vida, ya fuese leche, lana, estiércol o fuerza de trabajo, Y cuando ya no podían producir más, fue cuando fueron consumidos. De especial interés aparece el consumo de lechón (cría de cerdo), entre los restos de dieta de la fortaleza del Reino de Asturias, siendo un elemento dietético claramente aristocrático, ajeno por completo a las pautas generales de la población”.

Los expertos indican que, “desde el punto de vista cronológico, podemos asegurar que junto a la fortaleza de Gauzón [concejo de Castrillón], el Castichu de Tiós representa la segunda fortaleza con las cronologías más tempranas de este reino en el siglo VIII, cuando comienza su construcción”.

Y concluyen: “Este castillo, desconocido hasta el momento, fue de gran importancia estratégica al vigilar las tres vías de comunicación principales, que descienden de los puertos de montaña al interior del Reino de Asturias, y cuya continuidad en el paisaje como torre feudal queda atestiguada por las muestras de carbono 14”.

El hallazgo se ha llevado a cabo dentro del llamado Proyecto Pintaius, que busca catalogar todos los castros del valle de Huerna. Los primeros datos que se tienen de ellos parten de algunas “noticias” del siglo XVIII, si bien no fue hasta mediados del siglo pasado, con los trabajos de J. M. González, cuando se realizaron los primeros inventarios arqueológicos.

En total, se han catalogado medio millar de emplazamientos fortificados en la región, de los cuales 200 parecen ser castros de la Prehistoria y época romana, mientras que otros dos centenares se corresponden con pequeñas torres y estructuras fortificadas feudales. El resto “carece de realidad arqueológica alguna y fueron admitidos en los censos oficiales, a veces, por su topónimo histórico “el castillo, castiechu, castro …”.

El Proyecto Pintaius, financiado por el Ayuntamiento de Lena (11.200 habitantes), recibe su nombre de un personaje histórico homónimo, “un astur de los orniacos [tribu local] nacido en el castellum de Intercatia [fortificación en algún lugar indeterminado aún de Asturias] y sígnifer [el oficial que portaba la enseña] del ejército romano en la frontera germana, donde fallece, y se le dedica su conocida estela funeraria [que se encuentra en el Museo de Bonn]”, concluyen los expertos.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.