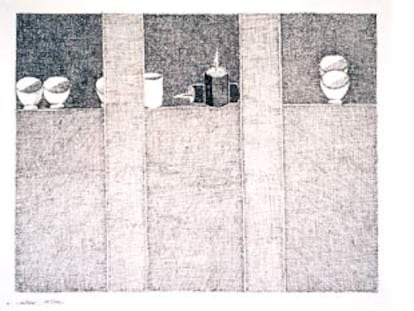

Cristino de Vera, pintor de Dios y de la duda

El artista, fallecido a los 94 años, era un místico de fe infinita en la pintura, y jamás dejó de ser el hombre que comía manzanas y bebía whisky en tazas de leche

Cristino de Vera (Tenerife, 15 de diciembre de 1931) venía a los alrededores de EL PAÍS, en Miguel Yuste, a comer manzanas con amigos, en la época en la que el gran artista canario se alimentaba de lo que le dijeran el cielo, Dios o la pintura. Su amor de toda la vida, Aurora Ciriza, lo rescató para la vida diaria, y eso le hizo un enorme bien a su supervivencia como ser humano y como pintor.

Un gran pintor, amigo de pintores y amigo también de todo el mundo, alumno de Vásquez Díaz, en su juventud calentaba su cuerpo, o se refrescaba, ante los lienzos del Greco en el Museo del Prado. Era habitual verle, en las épocas de su gran expansión vital, sorteando los semáforos de Madrid, dirigiéndose a los transeúntes con letanías que incluían preguntas sobre Dios o sobre la felicidad o sobre el miedo.

Le preguntaba a la gente, en cualquier circunstancia, si eran felices, y si no lo eran también aleccionaba a cualquiera con lo que él sabía de Dios y de los hombres. Cantaba, o ayudaba a cantar, en medio de guitarras que él consideraba parte de su propia voz, y así improvisaba versos que hoy darían para los recitales en los que Cristino de Vera, fallecido a los 94 años, convirtió la amistad y la alegría de las noches.

En esas noches en las que sólo comía manzanas llamaba por teléfono a los amigos que eligiera. Sobre la media noche, esa era su hora. El propósito era impedirles a quienes ya él sabía que estarían despiertos que vieran la televisión. Su conversación a esas horas, la medianoche de Cristino, era vital y aleccionadora: los quería a todos cerca de la bondad y muy lejos de la ruindad que, por ejemplo, tenían como costumbre mirar: la televisión.

Cuando lo conocí, en Madrid, junto a sus amigos Domingo Pérez Minik y Fernando Delgado, Cristino de Vera estaba preparando una gran exposición en Tenerife, siempre con sus cuadros místicos, enteros, obras que convocaban la esencia de su alma. Pérez Minik, importante escritor de la era surrealista, crítico de Ínsula, uno de sus grandes amigos, era para él Dominguito, igual que eran llamados en diminutivo casi todos los próximos. Paraba el mundo, y las edades, y su pintura misma era el modo suyo de impedir que viniera la muerte. Hasta los años recientes, cuando la convocaba como si esa dama sin fin estuviera en la puerta.

“Dominguito, ¿un whiskito?”, él le decía a su viejo amigo, aquella noche en que lo conocí. Aurora, que entonces ya era su compañera para siempre, hacía que aquella velada en la que Pérez Minik y el aún joven Cristino compartieran el whisky en tazas de leche. En Tenerife, adonde iba sobre todo los veranos, a ver a sus padres, a bañarse, caminaba por la calle que le llevaba al mar como si regresara al mundo en el que residían sus sueños. Un día le pregunté a Cristino cuál era su metáfora del tiempo, pues él siempre estaba buscando la esencia de lo que se escapa, la vida.

Me dijo: “Dijeron que el tiempo era el aliado de Dios, algo de su silencio, de la profunda noche oscura con los astros brillando. Viendo las estrellas se ve que el tiempo es infinito. Y todo silencio de cielos estrellados es el eco de la infinita paz del desierto donde tantos buscadores fueron a buscar el eco, la voz, la explicación de cómo puede el tiempo, con la ayuda de todos los misterios de la tierra, llevarnos a buscar, a mendigar, el eco de la voz del Dios de la misericordia. Siempre la muda armonía del silencio, siempre la belleza de las cosas que nos rodean y purifican nuestra alma”. En una entrevista para este periódico me dijo cuando cumplía los 90 años, sobre el pasado en el que vivió: “En el franquismo solo había dolor sin tiempo”.

Tenerife fue su lugar de regreso, siempre, y ahí dejó en manos de la Fundación Cristino de Vera, en La Laguna, al cargo Clara Cristina Armas de León, el legado mayor de su obra, abierta a otras pinturas que han hecho que su herencia sea tan generosa, y tan abierta, como su propia manera de ofrecer desde siempre la pintura que hizo, tan mística, tan relacionada con Dios y con las estrellas.

Él fue heredero de Zurbarán y de Luis Fernández, Castilla, este país por el que caminó como un Quijote, fue la continuación rara del sur de Tenerife, donde él y su padre (su gran amigo) encontraron la esencia de la isla: la Montaña Roja, que compartió, como si fuera un cuadro, con su amigo el doctor José Toledo.

Cristino no dijo nunca nada que no fuera esencial, cerca de lo divino, y ante las montañas y ante las personas hablaba siempre con la metáfora de una bondad que a veces era de guitarra y a veces era de amor a Dios, al que buscaba. Me dijo: “Habría que enfrentar nuestro pobre y limitado lenguaje con la caligrafía divina que convierte todo en un silencio del más grande desierto que es la soledad profunda… Aprendí la belleza de Italia. Es el país que más belleza ha acumulado. Vi, por tanto, la Italia acumulada. Atendí el silencio que guarda el espíritu del hombre, de las religiones que cuentan lo divino, la energía del tiempo… Siempre mantuve algo de fe, a veces se apagaba, pero siempre he tenido relación con lo divino”.

Juan Manuel Bonet, uno de sus grandes amigos, dijo de él que era “un eremita de la pintura”. Su vida fue, decía Cristino, un largo viaje interior: “Yo he ido detrás de todos esos misterios que pueden devolver la fe. La gente piensa que la religión es para que los niños hagan la primera comunión, y no profundizan en esa luz que a veces te llega por las mañanas y es un mensaje divino envuelto en una luz blanca”.

Un místico de fe infinita en la pintura, jamás dejó de ser el hombre que comía manzanas y buscaba a Dios en los caminos de Castilla y de su tierra y bebía whisky en tazas de leche.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.