William Shakespeare completa su reinado en el Festival Verdi de Parma

Un ‘Otello’ muy problemático y un excepcional ‘Falstaff’ –musical y escénicamente– completan la oferta operística del certamen parmesano en la celebración de su 25º aniversario

Haciendo bueno su propio dictum (“Torniamo all’antico: sarà un progresso”), años después de verbalizarlo en una carta dirigida a Francesco Florimo en 1871, el año del estreno de Aida, Verdi volvió a lo antiguo ―en este caso, las obras de William Shakespeare, su dramaturgo de cabecera― y creó sus dos óperas más rabiosamente modernas. Contó para ello con la ayuda excepcional de Arrigo Boito, cuyo sobresaliente talento literario y cuya sabiduría para saber tratar y encontrar resquicios en la voluntad de un hombre que ya había decidido retirarse por completo del trasiego profesional (Gioachino Rossini le había enseñado que sí que era posible echarse a un lado, ignorando cualesquiera presiones en sentido contrario) propiciaron el nacimiento de Otelloy Falstaff. En la celebración de su primer cuarto de siglo de existencia, el Festival Verdi de Parma ha decidido apostar por las tres óperas shakespearianas del compositor italiano (Macbeth pudo verse el jueves en el teatrito de Busseto), que garantizan éxito y emociones fuertes a poco bien que se hagan.

La gestación de Otello fue absolutamente diferente de la de Falstaff, ya que Verdi se negaba aún casi en redondo a romper su silencio y fueron sólo las buenas artes psicológicas de su editor, Giulio Ricordi, y la calidad del texto preparado por el paciente Boito las que acabaron por vencer una resistencia que se encuentra documentada en numerosas cartas. Una fechada el 10 de marzo de 1880 en París, dirigida a Ricordi, pone todos los puntos sobre las íes: “Entretanto sea dicho de una vez para siempre que no voy a responder jamás a una sola pregunta sobre Otello: primero porque no sé si lo escribiré; segundo porque no sé si se lo daré a la Scala; tercero porque no lo daré jamás como una ópera estando obligado a ello por contrato. No quiero obligaciones y no admito cosas que tengan, ni siquiera de lejos, el aire de una presión”. Ricordi bromea incluso con ese silencio impuesto y utiliza en otra misiva la tradicional expresión italiana “acqua in bocca!” (¡chitón!) al tiempo que bromea con que se le ha prohibido decir “cioccolatte in bocca”, en referencia al color de la piel de Otello, una suerte de contraseña que haría fortuna y tendría continuidad en la correspondencia a tres que mantendrían editor, libretista y compositor mucho antes de las idas y venidas de lo políticamente correcto. Seis años después, a poco más de un año del estreno, Verdi aún sigue parcialmente en sus trece: “Otello no está terminado ni quiero prometerle que voy a terminarlo”.

No es fácil enfrentarse a una representación de Otello pocos días después de haber visto y oído la misma ópera en el Teatro Real de Madrid con un nivel de calidad, intensidad e inspiración casi inalcanzable en un título tan extremadamente complejo y que cualquier teatro en su sano juicio desearía para sí. Nicola Luisotti, David Alden, la orquesta, el coro y los cantantes de los principales papeles han puesto el listón tan alto (al menos el pasado día 5) que los intentos de remedar o acercarse a tanta excelencia en una ascensión erizada de dificultades parecen condenados al fracaso. Sería también injusto poner en los platillos de una misma balanza la propuesta que ha inaugurado brillantísimamente la temporada madrileña con la nueva producción que acaba de estrenar el Teatro Regio de Parma, una ciudad con parecido número de habitantes que Almería o Alcalá de Henares.

Pero lo más curioso es que el viernes llegaba Brian Jagde (el Otello del primer reparto en Madrid) a Parma para sustituir in extremis el día siguiente al anunciado —e indispuesto― Fabio Sartori, sin tiempo material para ensayar con la orquesta o para familiarizarse con una nueva producción que acababa de estrenarse, algo que quedó patente cuando, nada más salir al escenario, amainada ya la tormenta marina y justo antes de proclamar a los cuatro vientos su temible “Esultate!”, se tropezó sin querer con una cantante del coro. Que a pocos minutos del comienzo de la representación, retrasado por ello más de un cuarto de hora, un tenor del coro (Damiano Lombardo) tuviera que sustituir a Francesco Pittari en el papel de Roderigo, cantando con partitura desde un palco de proscenio sólo en el primer acto, parecía incluso un mal menor.

Pero ya no hubo más tormentas que la inicial que amenaza con hacer naufragar al barco de Otello ni otros sobresaltos que los más o menos perceptibles que se producen en cualquier representación operística, donde siempre hay demasiados engranajes que sincronizar. El director de escena de esta nueva producción, Federico Tiezzi, ha declarado que uno de sus objetivos era mostrar cómo Otello queda literalmente atrapado en la “red de palabras” tejida por Yago para conseguir su propósito e inocular en Otello esa “idra fosca, lívida, cieca” de los celos. Y lo que se veía proyectado en el escenario antes de subir el telón eran las palabras “morte” y “nulla”, en mayúsculas, repetidas en cuatro líneas y tomadas del credo nihilista que proclama Yago el segundo acto de la ópera, una completa invención de Arrigo Boito en la que se bosqueja un perfecto retrato psicológico del personaje.

Antes de que estalle el primer acorde disonante que retrata la tempestad, la lluvia va borrando poco a poco las letras, al igual que sucederá al comienzo del tercer acto con la palabra “dolore”. Y es que los mayores hallazgos de Tiezzi son puramente estéticos, visuales, con finas líneas de luz de estirpe wilsoniana acotando el espacio escénico y relegando a un segundo plano, u obviando por completo, la dirección de actores o la caracterización de los distintos personajes. Hay muy pocos elementos escenográficos y todos cumplen claramente su función, como esa solitaria lámpara de araña que cae al suelo al mismo tiempo que el pobre Otello, ya completamente sometido y vejado por Yago al final del tercer acto: “Ecco il Leone!” Más ambiguos, y menos congruentes con lo visto hasta entonces, son esos animales disecados y encerrados en vitrinas también en el tercer acto, todos ellos predadores (un águila, un cocodrilo, un lobo, perros salvajes) en trance de atacar a sus víctimas, lo cual parece remitir a los instintos asesinos de Otello, aún contenidos pero que harán añicos esos cristales para acabar poco después con la vida de Desdemona en el cuarto acto.

Si sobre el escenario se percibían carencias, no menores fueron también las del foso, donde Roberto Abbado (¡cuánto puede llegar a pesar un apellido!) dirigió de manera un tanto funcionarial, incapaz de evitar desajustes y, sobre todo, sin lograr tender puentes entre la música y la desangelada y un tanto autista puesta en escena. Brian Jagde parecía aliviado en los saludos finales tras haber superado un trance nada fácil: irradió aplomo desde su salida a escena, pero no consiguió brillar como en Madrid, porque era imposible con tantas circunstancias que restaban en vez de sumar, pero ratificó que va a ser un Otello de referencia durante años siempre que se encuentre bien secundado. El barítono mongol Ariunbaatar Ganbaatar causó una impresión no muy diferente de la que produjeron su Miller y Sparafucile el día anterior: lo fía todo a su voz, que exhibe calidades diferentes en función del registro y la dinámica, pero su tendencia a la asepsia expresiva casan mal con un personaje tan poliédrico como Yago. Y Mariangela Sicilia siguió el ejemplo de tantas sopranos que reservan lo mejor de su arte para el cuarto acto (que Piezzi sitúa en un dormitorio moderno y anodino, poco congruente con lo visto hasta entonces), en el que la canción del sauce y el Ave María garantizan un éxito seguro, como fue el caso, descuidando y mostrando carencias dramáticas, en cambio, en la muy diferente Desdemona anterior, sobre todo la del tercer acto. No brilló nadie especialmente entre los secundarios en una representación casi siempre falta de pulso dramático y en casi permanente vuelo rasante.

Todo cambió a mejor, a mucho mejor, el domingo con Falstaff, como muy distinta fue su gestación tras el enorme éxito del estreno milanés de Otello en 1887. Esta vez con la boca pequeña, Verdi previno el 7 de julio de 1889 a Boito de que “la cifra enorme” de sus años bien podría impedirle llevar a buen puerto este segundo empeño operístico conjunto. Pero el paduano, siempre astuto, le contestó que “la tragedia hace realmente sufrir a quien la escribe, el pensamiento sufre una sugestión dolorosa que excita morbosamente los nervios. Pero la broma y la risa de la comedia alegran la mente y el cuerpo”, citando a continuación para refrendarlo una frase tomada del Tristram Shandy de Laurence Sterne: “Una sonrisa añade un hilo a la trama de la vida”. Y recordándole, sin explicitarlo, para dar carpetazo a esa espina tanto tiempo clavada, que así sanaría por fin la dolorosa herida del rotundo fracaso de su única ópera cómica hasta entonces, Un giorno di regno casi medio siglo atrás: “Usted ha deseado toda su vida un buen tema para una ópera cómica y esto es un indicio de que la vena del arte noblemente alegre existe virtualmente en su cerebro; el instinto es un buen consejero. Hay un único modo de terminar mejor que con Otello y es el de acabar victoriosamente con Falstaff. Después de haber hecho resonar todos los gritos y lamentos del corazón humano, ¡acabar con un estallido inmenso de hilaridad! Es algo que causará asombro”.

Esta vez Verdi se deja llevar sin inventar trabas y disfruta con su trabajo: “El Barrigudo [Pancione es el nuevo nombre en clave para su protagonista] avanza por el camino que conduce hacia la locura. Hay días en los que no se mueve, duerme y está de mal humor; otras veces grita, corre, salta, monta un escándalo... Yo le dejo que se desahogue un poco, pero si sigue así, le pondré el bozal y la camisa de fuerza”. Y Boito replica: “¡Viva! Déjelo hacer, déjelo correr, romperá todos los cristales y todos los muebles de su habitación: no importa, usted comprará otros; destrozará el piano: no importa, usted comprará otro. ¡Que todo se ponga patas arriba! ¡Pero se terminará la gran escena! ¡Viva!”. Esta efervescencia será luego perceptible en la música y es captada admirablemente en la puesta en escena (estrenada originalmente en 2017) de Jacopo Spirei, inteligente, detallista y, sobre todo, teatral.

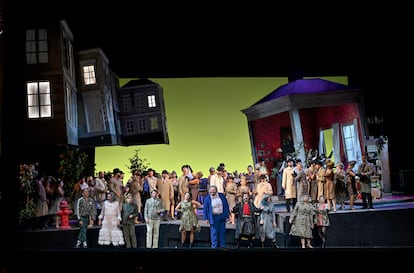

Las primeras partes de los tres actos se desarrollan en un espacio mínimo que nos desvela una gran bandera británica desteñida parcialmente enrollada y con la mugre que han dejado en varios sitios los cercos de las jarras de vino o cerveza, trasunto inequívoco del estado de las finanzas y de la principal afición de Falstaff. Nada más sentarse en una silla, entre platos con restos de comida apilados a sus pies y una pequeña foto oficial de Isabel II en la pared del fondo por toda decoración, el suelo cede y su trompazo coincide con el primer acorde de la orquesta. A partir de ahí, toda la acción avanza tersa y ágil gracias a aquello que más había faltado en Otello: una meticulosa dirección de actores, plagada de pequeños detalles y siempre en connivencia con la música. El decorado de las calles y las casas de Windsor abunda también en irregularidades y en suelos en pendiente, como si todos los personajes corrieran el riesgo de deslizarse en cualquier momento ―volviendo a citar a Verdi― “por el camino que conduce hacia la locura”. Con medios sencillos, sin incurrir en excesos y sin forzar la comicidad intrínseca del soberbio libreto de Boito, Spirei consigue que todo resulte creíble y que afloren constantemente las sonrisas.

Nadie destaca especialmente en un reparto muy coral y que, en lo que era virtualmente el estreno después de que una huelga general en toda Italia en solidaridad con Palestina obligara a cancelar el estreno del pasado día 3, cantó y se movió con absoluta precisión. El georgiano Misha Kiria compuso un Falstaff entrañable, cómico y patético a partes iguales, poderoso vocalmente y con quien resulta imposible no empatizar. Su principal interlocutora, Mrs. Quickly, confirmó la excelente impresión que había causado el viernes Teresa Iervolino como Maddalena en Rigoletto, aquí con la posibilidad de exhibir también no sólo su excelente voz, sino también sus grandes dotes actorales. Roberta Mantegna dio vida a una artera Alice Ford, muy bien en general vocalmente, y Caterina Piva a una coqueta Meg Page. El Ford de Alessandro Luongo, sobre todo en su excepcional monólogo, quedó algo alicorto en comparación con sus compañeros, mientras que Giuliana Gianfaldoni (la Gilda de aquel mismo Rigoletto) y Dave Monaco formaron una pareja muy creíble como Fenton y Nannetta, los jóvenes incontaminados por las miserias emocionales y los pecados capitales de los adultos. Estupendos también Eugenio Di Lieto y Roberto Covatta ―mejor aún el primero― como los secuaces de Falstaff, Pistola y Bardolfo.

Pero el mayor mérito de una función tan disfrutable de principio a fin fue, sin duda, de Michele Spotti, que transfiguró literalmente a la Filarmonica Arturo Toscanini, que parecía otra orquesta. La hizo tocar con agilidad, con precisión rítmica, con una articulación nítida, con calidad y empaste en todas las dinámicas y, sí, con afinación, virtudes no siempre presentes ni mucho menos en días anteriores. En la que ha confesado que es su ópera predilecta, Spotti otorga relevancia a cada pequeño matiz ―y los hay a millares en una instrumentación prodigiosa― de una partitura en la que texto y música se imbrican con una insólita naturalidad. Los trinos, por ejemplo, que habían sido un crucial detonante desestabilizador en las intervenciones de Yago (tanto en su propia escritura vocal como en el acompañamiento orquestal), se transforman en Falstaff en un elemento rabiosamente cómico, en el equivalente sonoro de esos suelos irregulares que propone el escenógrafo Nikolaus Webern: nada es liso, uniforme, fiable, sino desigual, imprevisible, taimado. Al igual que el día anterior en Otello, se utilizó la edición crítica aún inédita, pero ya puesta a prueba, de las obras completas de Verdi que publican la editorial Ricordi y The University of Chicago Press, preparadas por Linda Fairtile y Gatemporada en el Palau de les Arts de Valencia y es, sin duda, un joven talento al que hay que seguir muy de cerca.

En mitad de la tanda de aplausos se hizo descender una gran bandera de Palestina (contestada por parte del público), del mismo modo que el día anterior se habían proyectado otra y el mensaje “Palestina Libre” en los dos paneles luminosos que habían reflejado los rayos de la tormenta inicial de Otello, o que se había depositado otra bandera en Macbeth el jueves sobre el escenario del Teatro Giuseppe Verdi de Busseto, en el que habíamos visto previamente tantos cadáveres. El arte imita a la vida, y la trasciende, más aún ejerciendo Shakespeare de gran maestro de ceremonias, como ha sucedido estos días en Parma y su viento ligero, que tan bien ha cantado Enrique Vila-Matas.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.