¿Se pueden oler colores y ver sabores?

Las personas con ‘capacidades sinestésicas’ perciben el mundo como una realidad de infinitos matices

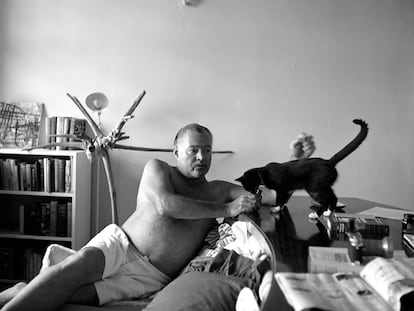

Con La llama inmortal de Stephen Crane, el escritor Paul Auster entregó a la imprenta su trabajo más voluminoso; cerca de mil páginas en su edición bolsillera publicada en castellano por Booket. Se trata de una biografía trazada con minucia donde encontramos un apunte que resulta curioso debido a su relación con el saber científico.

Según cuenta Auster, en una ocasión Stephen Crane y un amigo iban paseando por Brooklyn, cuando una embarcación estuvo a punto de chocar contra el muelle y uno de los marineros “soltó un grito de advertencia”. Fue entonces cuando Crane identificó el grito del marinero con el color verde: “¡Qué voz tan verde!”, exclamó. Y su amigo, asombrado, le preguntó a Crane si “pretendía ser poético”, a lo que este contestó: “Por supuesto que no”.

Si este hecho lo trasladamos a la dimensión científica, estamos ante un caso de “sinestesia” o, lo que es lo mismo, un fenómeno neurológico donde se manifiestan varias modalidades sensoriales a la vez. Sucede cuando dos o más sentidos se interrelacionan entre sí, de tal manera que una persona puede ver sonidos o percibir olores con la vista, de igual modo que puede oler colores. Esta variación sensorial hace que las personas con “capacidades sinestésicas” perciban el mundo como una realidad de infinitos matices donde cada matiz se relaciona con los demás hasta conseguir un tejido de gran riqueza sensitiva. Se sabe que dicho fenómeno fue un atributo de la personalidad de Vladímir Nabókov, también del músico Duke Ellington o del físico Richard Feynman quien experimentaba sinestesia con las ecuaciones, percibiendo colores en ellas.

Cuando la sinestesia llega a la literatura se convierte en un recurso expresivo; una figura literaria que van a utilizar los poetas simbolistas. El ejemplo lo tenemos en el joven Rimbaud, pionero del simbolismo que, tal y como señala Auster, “articula las características esenciales de la sinestesia en su poema titulado Vocales”; versos donde Rimbaud le da un color a cada una de las vocales, siendo negra la A, blanca la E, roja la I, verde la U y azul la O. Con ello, Rimbaud puso de manifiesto el sentido de Baudelaire en ese otro poema titulado Correspondencias, donde —en sus tercetos finales— Baudelaire nos habla de luminosas conexiones o correspondencias:

Hay perfumes tan frescos como carnes de niños,

dulces como el oboe, verdes como praderas,

y hay otros corrompidos, ricos y triunfantes

Correspondencias forma parte de su famoso poemario Las flores del mal, que fue publicado en 1857, cuando todavía la palabra “sinestesia” no había nacido. Con todo, el primer caso que se conoce de “sinestesia” tuvo lugar años antes de que Baudelaire publicase su poemario y data de 1812 cuando Georg Tobias Ludwig Sachs, estudiante de medicina, escribió un artículo científico sobre sus confusas percepciones sensoriales que lo llevaban a relacionar colores con letras, así como con números y días de la semana.

Fue la psicóloga estadounidense Mary W. Calkins quien publicó el primer artículo científico donde acuñó la palabra “sinestesia”, dándole el significado que tiene en la actualidad. Sinestesia proviene del griego (σ υ ν -[syn], que viene a ser “junto”, y α ι σ Θ η σ ι α [aistesía] , que viene a ser “sensación”). Dicho artículo salió en 1895, el mismo año en que Stephen Crane publica La roja insignia del valor (Austral), su novela más conocida y una de las más altas cimas de la literatura norteamericana; un relato donde el autor norteamericano se sirve de la guerra para mostrarnos en qué consiste la psicología del miedo, un fenómeno del que ya hablaremos en otro momento.

El hacha de piedraes una sección donde Montero Glez, con voluntad de prosa, ejerce su asedio particular a la realidad científica para manifestar que ciencia y arte son formas complementarias de conocimiento.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma