Dos millones de conchas encierran la historia de la ambición humana: un viaje de lujo, belleza y poder

El Museo Nacional de Ciencias Naturales alberga en Madrid una de las mayores colecciones de malacología del mundo. El equipo científico que las custodia muestra las piezas más emblemáticas de su acervo

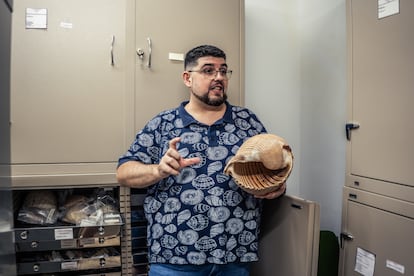

“Mira, ven, observa esto atentamente”, dice Fernando García mientras abre las manos y enseña un tesoro. “Esta es la prueba de que los seres humanos, en realidad, no inventamos nada, sino que se lo copiamos a la naturaleza”, añade. Entre los dedos del biólogo brilla una concha perfectamente redonda, una espiral en forma de escalera diminuta que desciende sobre sí misma hasta perderse en el centro del caparazón. “Es un número áureo impecable”, señala antes de devolverla a una estantería abarrotada de otras conchas. Esta fue de un caracol marino —de la especie Architectonica maxima— y ahora es una pieza de la colección de malacología del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) en Madrid, donde García es el responsable.

La malacología es la rama de la zoología que estudia a los moluscos, un grupo muy diverso de invertebrados que incluye caracoles, pulpos y almejas. Y, por supuesto, también sus conchas. En el segundo piso del museo madrileño se custodia una de las mayores colecciones del mundo, organizada en tres grandes ecosistemas: marino, agua dulce y terrestre. En total, hay casi dos millones de ejemplares.

“Todo comenzó en 1771″, relata Francisco Javier de Andrés, también conservador del MNCN. Fue entonces cuando el rey Carlos III recibió la donación de las colecciones de especímenes naturales de Pedro Franco Dávila, con las que se fundó el Real Gabinete de Historia Natural, germen del actual museo. Desde ese momento, la colección de conchas no ha dejado de crecer, alimentada, al principio, por las expediciones científicas de los españoles a América —sobre todo Cuba— y a Filipinas, que regresaban cargadas de especies exóticas hasta convertir el archivo en uno de los más completos del planeta.

Las piezas se conservan secas y también en fluidos, frascos llenos de alcohol que preservan los cuerpos de los moluscos que habitaron esas conchas y que ahora descansan en un salón oscuro en el subsuelo del museo. Algunas llevan siglos allí. La pieza más antigua es una Pinctada margaritifera, también conocida como ostra perla de labios negros. Fue recolectada en 1758. “Creemos que pudo haber pertenecido al Real Gabinete de Historia Natural desde su fundación”, apunta De Andrés.

La más hermosa de todas las conchas

Muchas de las conchas arrastran mitos y leyendas. Entre pasillos, García se detiene frente a una larga estantería y decide revelar uno de estos secretos. “Es una de mis favoritas”, asegura. Lo que muestra es una Conus gloriamaris, traída desde Filipinas en 1777. “La región es el paraíso de las conchas porque es un archipiélago tropical que está muy fragmentado, por lo que se producen corrientes con mucho carbonato cálcico, la materia prima con la que los moluscos fabrican sus caparazones”, se apresura a explicar De Andrés.

La Conus gloriamaris fue, desde el siglo XVIII, el caracol más valioso y codiciado del planeta. “Ha llegado a decirse que era, no solo, el más bello y raro de los Conus, sino la más hermosa de todas las conchas”, escribió el naturalista español Florentino Azpeitia en una publicación científica de 1927. Alcanza con observarla de cerca para entender por qué: una silueta cónica y estilizada de 15 centímetros cubierta de un delicado entramado de líneas oscuras sobre un fondo amarillento que parece pintado a mano.

Hasta 1949 solo se conocían 22 ejemplares de Conus gloriamaris en todo el mundo. En 1927, su precio alcanzó los 6.000 francos franceses. En 1934, MCNC obtuvo la suya de la colección del propio Azpeitia. El boca a boca rumorea que antes de la Guerra Civil, y durante años, el museo guardó el ejemplar en la caja fuerte de un banco para evitar que alguien la robara. “Es un dato que tenemos por tradición oral aquí en el museo porque no hemos localizado ningún documento que lo demuestre, pero tiene sentido para evitar tentaciones”, matiza De Andrés.

No es la primera vez que el valor de una concha se equipara con el de un metal precioso. A lo largo de la historia, varias culturas emplearon caracolas como forma de pago. El ejemplo más conocido es el de las conchas cauri, que se utilizaban como monedas en África, Asia y algunas islas del Pacífico. Estas conchas eran valoradas por su durabilidad, portabilidad y belleza. La razón de su aplicación como divisa se explica porque eran relativamente escasas, fáciles de transportar y difíciles de falsificar, cumpliendo muchas funciones de lo que hoy entendemos como dinero.

Inspiración artística

La colección se transforma en un laberinto de armarios de acero inoxidable, ignífugos e hidrofóbicos, diseñados para resistir incendios e inundaciones. Cada concha se guarda en un recipiente de plástico de poliestireno libre de ácidos. “Antes se alojaban en estanterías de madera, que soltaban vapores que, sumados a la temperatura y la humedad, eran capaces de disolver el carbonato cálcico de las conchas”, comenta García. La sala no está climatizada, pero esperan poder instalar un equipo pronto para mantener los 21 grados constantes y recrear un ecosistema óptimo para la preservación.

“Dime, ¿a qué te recuerda esto?”, pregunta García mientras toma con ambas manos una concha de color rosa pálido y la extiende hacia adelante. “Parece porcelana, ¿verdad?”. Sostiene una Harpa major, y sí, podría confundirse fácilmente con la más fina de las porcelanas. “Los moluscos han servido históricamente como inspiración para diversas disciplinas humanas”, agrega el conservador. La moda, la arquitectura, la cerámica y hasta la danza se han servido de las formas, los colores y las texturas de los caracoles para componer o diseñar obras de arte.

Colores para camuflarse

Ya al final del recorrido, los científicos se dirigen a una pequeña sala. En el centro hay una mesa de madera repleta de pequeños caracoles y papeles. “Esto es de un colega que está investigando un tema para su tesis, esa es otra de las funciones de la colección”, señala García. Con un gesto cuidadoso, el científico aparta los materiales para hacer sitio a lo que de verdad le interesa mostrar. “Aquí se guardan los ejemplares terrestres”, comenta. Ahora, la colección empieza a mostrar otro tipo de exotismo.

Sale a relucir, por ejemplo, el Papustyla pulcherrima, un gasterópodo que vive en selvas tropicales, endémico de la isla de Manus (Papúa Nueva Guinea). Es un pequeño caracol de color verde estridente que se parece a una piedra preciosa. “Las conchas”, comienza diciendo García, “suelen tomar los colores de su ambiente, por eso las marinas tienen tonos como los de la arena, pero en el caso de las terrestres la cosa cambia”. Cada caparazón es una arquitectura viviente que el molusco construye a lo largo de su vida segregando minerales y proteínas. En el caso de la Papustyla, no se sabe a ciencia cierta de dónde obtiene su particular color, pero se sospecha que procesa compuestos derivados de las plantas y, usando su maquinaria metabólica, los transforma en el pigmento verde que se deposita en la concha y le da su color.

“Todo es intentar camuflarse para que no te merienden”, detalla García, que coge una nueva concha. La Liguus fasciatus es un pequeño caracol alargado y cónico, con una fina punta, lisa y brillante. Sobre un fondo nacarado se despliegan franjas de colores vivos —verdes, amarillos, marrones, rosados o hasta púrpura— que recorren la espiral de manera irregular, creando patrones únicos.

Luego de ver buena parte de la colección, hay una pregunta que parece ineludible. “¿Qué cuál es nuestra pieza favorita? Hombre, para nosotros como biólogos, hablar de una pieza predilecta es muy complicado: todas son emblemáticas”, apostilla García.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.