Solo hemos visto el 0,001% de los fondos marinos

Cinco países acumulan casi todas las misiones de exploración de las profundidades del mar, que representan el 70% de la superficie del planeta

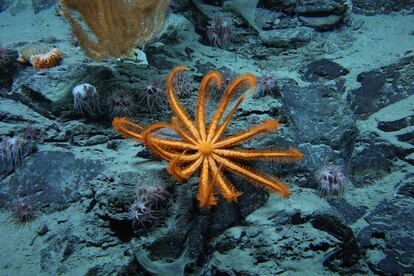

¿Se podría saber cómo es este planeta, sus ecosistemas, los seres vivos que lo habitan, sus problemas, estudiando solo la superficie de la isla de Mallorca? Ese es el área de los fondos marinos de los que se tienen imágenes, según un nuevo estudio. Solo una minúscula parte del lecho marino ha sido explorada y grabada con imágenes o vídeos. Además, lo que se sabe está muy sesgado: se pueden contar con los dedos de la mano los países que han enviado misiones a las profundidades, casi siempre de sus propias aguas. Para los científicos, habría que acabar con este desconocimiento antes de plantearse la explotación de los recursos que esconde, como planea ahora la Administración Trump.

“La imagen visual es uno de los métodos más cruciales para estudiar el fondo marino y uno de los tres pilares fundamentales de la exploración oceánica, junto con el mapeo y el muestreo”, dice Susan Poulton, de la Ocean Discovery League, una organización que busca acelerar el estudio de las profundidades de los mares. Aunque hay diversas tecnologías que pueden estudiar a distancia el lecho marino, hay que verlo para conocerlo, recuerda Poulton: “El mapeo del fondo marino y los recientes avances en muestreo, incluido el ADN ambiental, solo pueden proporcionar un nivel de detalle limitado”. Y pone un ejemplo: “Imagine intentar contar la historia de entornos críticos como la sabana africana o la selva amazónica utilizando únicamente imágenes satelitales y muestras de ADN sin siquiera observar qué vivía allí. No ofrecería una imagen completa”.

Ahora, esta organización ha recopilado la imagen más completa de las profundidades. Para ello han analizado el material obtenido en las 43.681 misiones de inmersión realizadas desde 1958 que han logrado reunir. Reconocen que no tienen todos los datos, ya que no está disponible buena parte de la información obtenida por las compañías petroleras o mineras en sus prospecciones o las de telecomunicaciones en el tendido de sus cables oceánicos. “Muchos datos recopilados por empresas privadas serían revolucionarios para la ciencia y, a menudo, no violan ninguna cláusula de propiedad intelectual”, sostiene Poulton. “Necesitamos más iniciativas de colaboración global entre la industria y la ciencia, como HUB Ocean, para que estos datos estén disponibles”, añade. Aun así, han juntado suficientes para llegar a los resultados que publican este miércoles en Science Advances.

De los 510 millones de kilómetros cuadrados (km²) de área que tiene el planeta, 360 millones de km² están bajo el agua, el 70% del total. Pero solo hay imágenes de entre 2.130 y 3.357 km² (según el método de cálculo usado) del lecho marino. El título del trabajo publicado lo resume: Qué poco que hemos visto: una estimación de la cobertura visual del fondo marino profundo. Y lo poco que se ha visto ofrece una imagen muy distorsionada de lo que hay allí abajo.

En 67 años de inmersiones, solo una quinta parte de ellas fueron en alta mar. El resto tuvieron lugar en aguas territoriales (hasta las 12 millas náuticas, unos 22,2 kilómetros) o en las llamadas Zonas Económicas Exclusivas (ZEE, hasta las 200 millas náuticas), áreas marinas en las que, sin ser territoriales, el derecho del mar reconoce a los países ribereños ciertos derechos de exploración y explotación de sus recursos. Pero es que dentro de las ZEE también ha habido una enorme concentración. De las 35.000 exploraciones dentro de las 200 millas náuticas, el 71% fueron en aguas de solo tres países, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Japón. El resto se lo reparten los otros 117 países con salida al mar.

También existe un oligopolio en la propia exploración oceánico. Debido a su elevado coste, solo cinco países —Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Francia y Alemania— acaparan el 97% de todas las inmersiones en aguas profundas. Estos sesgos habrían llevado a la comunidad oceanográfica a basar gran parte de su caracterización del ecosistema oceánico profundo en una muestra increíblemente pequeña y poco representativa.

“A medida que tenemos amenazas cada vez mayores a las profundidades oceánicas, desde el cambio climático hasta la posible minería y la explotación de recursos, esta limitada exploración de una región tan extensa se convierte en un problema crítico tanto para la ciencia como para las políticas a tomar”, afirma la oceanógrafa y presidenta de Ocean Discovery League, Katy Croff Bell. “Necesitamos comprender mucho mejor los ecosistemas y procesos de las profundidades oceánicas para tomar decisiones informadas sobre la gestión y conservación de los recursos”, añade Bell, primera autora de este trabajo.

El estudio encuentra un sesgo más, este relacionado con las zonas dónde se concentran las inmersiones. La mayoría de las campañas se han centrado en regiones con características morfológicas determinadas, como los cañones, escarpes o laderas oceánicas. Pero la mayor parte del océano descansa sobre planicies abisales o llanuras marinas de las que no hay datos más allá de unos mapas confeccionados a distancia.

“Gran parte de nuestro océano sigue siendo un misterio”, afirma Ian Miller, director de Ciencia e Innovación de la National Geographic Society, en una nota. “La exploración de las profundidades marinas, liderada por científicos y comunidades locales, es crucial para comprender mejor el ecosistema más grande del planeta”, añade Miller, cuya organización ha financiado el estudio.

Visualizar el fondo marino es tanto o más urgente que pisar Marte. El fitoplancton responsable del 80% del oxígeno del planeta depende de los nutrientes que le aportan las aguas más profundas. En los fondos marinos se están descubriendo nuevos patógenos, pero también nuevos fármacos. Abrir la veda a la minería en las planicies submarinas podría poner en peligro a miles de especies recién descubiertas. En una de las áreas de mayor interés minero, la Zona Clarion-Clipperton, en el noreste del océano Pacífico, se descubrió en 2024 lo que los científicos llamaron “oxígeno oscuro”: a 4.000 metros de profundidad, donde no llega la luz ni existes organismos fotosintéticos, se genera el elemento clave para la vida, lo que suscita nuevos interrogantes sobre el origen de ella en el planeta azul.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.