Fausto Reinaga, el filósofo que predijo hace medio siglo el poder político indígena en Sudamérica

Marxista quechuaimara, como se definía, creó en los años sesenta el indianismo, una corriente que sostenía que el indio no debe integrarse, sino imponerse con un sistema propio inspirado en los valores del imperio incaico

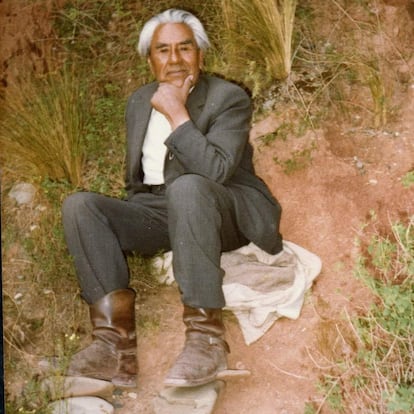

Fausto Reinaga (1906-1994) era un entusiasta marxista de la comunidad o ayllu Macha, ubicada en Potosí, Bolivia, cuando asistió en 1957 a la conmemoración del 40 aniversario de la Revolución Rusa. El gobierno nacionalista de su país lo envió como parte de una delegación, permitiéndole conocer Europa por primera vez, un viaje que le dejó una profunda crisis de conciencia. La realidad que vio en la Unión Soviética era lejana a la suya, en la que él, de origen quechuaimara (como se autodefinía), junto a millones de indígenas —mayoría en su nación entonces semifeudal— eran condenados a ser pongos solo por nacer nativos. Reinaga concluyó entonces que ningún pensamiento importado podría explicar y redimir al indio oprimido por cinco siglos: su liberación tenía que promoverse desde adentro. Nacía el indianismo.

“Reinaga era claro: solo cuando el indio sea consciente de su situación, el poder caerá en sus manos. Porque si nos abocamos a la democracia occidental, gobierna quien tiene la mayoría de votos; en Bolivia, la mayoría son indígenas”, comenta el politólogo Javier Aguilar, autor del libro El indianismo como enfoque decolonial: la propuesta de Fausto Reinaga (1970-1971), cuya segunda edición se presentó en abril. Es una de las varias publicaciones recientes dedicadas al pensamiento del escritor y político que proponía una sociedad en América Latina donde el indígena no debía ser integrado al mundo “mestizo-blanco”, sino imponerse en su tierra, con un sistema propio inspirado en los valores del imperio incaico.

La obra de Reinaga desarrollada entre 1964 y 1971, calificada como su periodo indianista, es analizada regularmente en papers publicados por universidades de Bolivia, Chile, Ecuador o México. Además, los actuales brazos políticos de movimientos indígenas como el chileno Wallmapuwen, el ecuatoriano Pachakutik o el boliviano Movimiento al Socialismo (MAS) recogen de manera directa o indirecta los principios de esta corriente manifestada hace más de cinco décadas. Los postulados de autonomía política indígena, relación armoniosa con la naturaleza y revisión crítica de la historia que exigen líderes nativos contemporáneos como Leónidas Iza o Felipe Quispe ya estaban enunciados en La revolución india (1971), considerada la “biblia del indio”, del escritor quechuaimara.

“Los movimientos étnicos modernos del Ecuador no serían comprensibles sin la presencia del indianismo como una forma de intervención de los intelectuales indígenas que han creado una autopercepción de sus grupos”, escribe el investigador Hernán Ibarra en el número 48 de la revista Ecuador Debate. Pese a esta vigencia, Reinaga murió en la miseria y poco conocido. Tuvo una frenética vida intelectual y privada, siempre marcada por su condición racial. Perdió su brazo derecho siendo niño, durante una revuelta entre peones y hacendados, como cuenta en su autobiografía publicada póstumamente en 2014: “Mi padre, y más que él, mi madre, luchaba y dirigía el combate. Fue condenada a presenciar el descuartizamiento de su hijo (…) En un tira y afloja, el sayón [verdugo] terminó desgajándole mi brazo destrozado”.

Debido al acceso reducido a la educación en el área rural —hasta 1950 solo el 31% de la población boliviana era alfabeta—, Reinaga aprendió a escribir a los 16 años. El comienzo tardío no le impidió licenciarse en Derecho, publicar 32 libros y ser profesor de filosofía, dirigente sindical y diputado nacional (1944-1946). Era una persona bastante leída, profundo conocedor de la historia de Bolivia. De personalidad fría, solitaria y tajante, según lo describe Aguilar —quien no lo conoció en persona, pero se entrevistó con familiares y conoció su casa y biblioteca—: “En las conversaciones que tenía con Hilda [Reinaga, sobrina y redactora del escritor que vivió con él por más de 30 años], me comentaba que quería que las cosas se hicieran de una forma estricta. Alguna vez alguien le había contradicho, y él, en esa ira, sacó un revólver y lo botó de su habitación”, cuenta a EL PAÍS.

Lo restringido de su carácter no se reflejó en sus cambios de pensamiento. Después de su decepción con el comunismo en Europa, Reinaga fundó en 1962 el Partido Indio de Bolivia (PIB), y entre 1970 y 1971 escribió sus tres libros fundamentales: La revolución india, Manifiesto del PIB (1970) y Tesis india (1971). Renegó también del indigenismo porque era “un blanco hablando por el indio”. Aquel movimiento previo al indianismo trajo, sin embargo, importantes avances sociales y políticos para este sector en Bolivia. A través del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), del cual Reinaga era militante, se implantó el voto universal y la repartición equitativa de la tierra con la reforma agraria.

“Una de las mayores consecuencias de la reforma agraria es la entrada del indio en la vida política; la magnitud del voto es sencillamente imprevisible: el día en que el indio llegue a tener conciencia de su fuerza, de su potencia, será dueño de Bolivia (…) el voto indio para el indio”, pronostica el indianista potosino en su texto de 1970. Una vez el quechua o el aimara este en el poder, argumentaba el escritor, el hambre para los nativos y la explotación de la tierra para el beneficio de terceros acabarían. ¿Cómo? Trayendo devuelta la cultura del Tahuantinsuyo, cuya representación como sociedad y Estado se encuentra en el mandamiento de “la ley de dios”: ama llulla, ama súa, ama khella (no mentir, no robar, no ser holgazán).

“La abundancia determinó una organización donde la propiedad era social. Todo era de todos. Todos los hombres, en carne y espíritu, eran idénticos a sí mismos (…) Es aquí donde no hubo lo tuyo ni lo mío. La nuestra era una sociedad feliz. Los indios de esta América india, es aquí donde creamos la primera república socialista del mundo”, escribe Reinaga. Algunos partidos fundados a fines de la década de los setenta adoptaron este anhelo de regreso a un autogobierno indio, pero no reconocieron su influencia. “Se gestó un tráfico de la ideología del indio donde otros se aprovechaban de este. Reinaga sufrió una desilusión que no se guardó, lo que le provocó enemistades”, dice Aguilar. Cree que tendría la misma decepción con el actual gobierno del MAS —Evo Morales citaba constantemente en sus tuits a Reinaga—, desde su alianza con una izquierda “blanca”, hasta represiones contra los suyos.

A pesar de que no exista un indianismo como el que propugnaba el potosino, es inevitable reconocer su temprana influencia en los avances de las luchas indígenas durante el nuevo milenio. El politólogo Federico Aznar resume cómo se han materializado los progresos de esta ideología en su artículo Del indigenismo al indianismo, para el Panorama geopolítico de los conflictos 2022 del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE). “En las reclamaciones del pueblo mapuche que recogía la propuesta constitucional del presidente Gabriel Boric en Chile; en los movimientos de corte insurreccional protagonizados por colectivos indígenas en Ecuador y que ya provocaron el derrocamiento del gobierno de Jamil Mahuad en el año 2000; (…) en la elección del presidente Pedro Castillo en Perú en 2021; en la elección, en el año 2005, del dirigente indígena Evo Morales como presidente de Bolivia ; en la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas en 1994; o en los movimientos en contra de la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.