La Bienal de la retomada: el arte amazónico desde dentro

En Belém, en pleno corazón de la Amazonia, la ciudad que está a punto de albergar la COP, el arte indígena no se muestra en un contexto ajeno ni elitista. Lo hace sin esquivar sus propias contradicciones y desafíos

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

Rosana Alves siente algo distinto al visitar la Bienal das Amazônias. No solo porque una fotografía en la que aparece en la playa de Marapanim está colgada en un muro, sino porque el espacio donde tiene lugar este evento, el Centro Cultural Bienal das Amazônias de Belém (CCBA), era antes una tienda, Yamada, en la que trabajó durante seis años. Ella fue una de las miles de personas del interior rural que migraron a la gran ciudad para poder ganarse la vida. Ahora es espectadora y protagonista de Trabalho de Estudos Sociais-ganhas a vida (2025), instantáneas en las que posa en su Marapanim natal, lugar originalmente habitado por los indios pacajás, junto con la autora de la obra de arte, su propia hija, Roma Rio, quien yace embadurnada de barro a sus pies.

La retomada cultural hace referencia a la recuperación de la identidad indígena por parte de la generación actual, cuyos padres y abuelos se alejaron de sus raíces para buscar una vida mejor para su familia en contextos urbanos. Gran parte de ese éxodo se debe a los efectos del cambio climático y de la industrialización, como el descenso de la pesca en la cuenca del Amazonas. Ese motivo es el que obliga a Kaeté, el personaje principal del video de Akha O regresso à Patú Anú (2025) a salir de su isla para trabajar en Belém. Patú Anú es el mundo espiritual donde residen los Caruanas, y es ese llamado ancestral el que invoca de regreso a Kaeté a su lugar de origen.

“Recuperar el mito, retomar las fuentes”, se lee en el poema de Roberto Evangelista, el artista homenajeado de esta bienal, titulada Verde-distancia, curada por Manuela Moscoso. Una exposición joven en doble sentido: es tan sólo su segunda edición, y más de la mitad de los 74 participantes procedentes del Amazonas y del Caribe son menores de cuarenta años. Una nueva camada que busca recobrar su origen, alejándose de la homogeneización que sufre el arte amazónico en citas internaciones, como tuvo lugar en la pasada Feria ARCO de España, o en la Bienal de Venecia. Aquí no se muestran en un contexto ajeno, ni elitista, sino en una de las principales ciudades del Amazonas. Y lo hacen sin esquivar sus propias contradicciones y desafíos.

En Aiku’è (R-existo), (2017), Zahy Tentehar reflexiona sobre la occidentalización pintando su cara con motivos indígenas, para después limpiarse y, mientras llora, maquillar sus pestañas con rímel. Se escucha su voz acompañando la acción: “Nací en el útero de un país y me convertí en una hija bastarda. La historia enterró mi lucha, pero no pueden enterrar mi re-existencia.” La artista Julieth Morales, perteneciente al pueblo Misak, enseña su impotencia en Recuperar la memoria para recuperarlo todo (2022) al mostrar tejidos que ha cosido siguiendo los saberes de las mujeres de su comunidad; visibiliza su incapacidad dejando los textiles sin finalizar, hechos ovillos. También se reproduce el audiovisual Llaki (2025), del colectivo Twana, en el que se denuncia la homofobia de las comunidades amazónicas ecuatorianas y se rastrea su inicio en la criminalización del sexo y del deseo en época colonial.

Contradicciones a las que no escapa la propia bienal, cuyos dos patrocinadores máster son las compañías Shell y Vale, ambas con antecedentes de conflictos con pueblos indígenas y de ecocidio. Más llamativo es aún, si tenemos en cuenta que varias obras de arte e instancias, como el programa público propuesto por el activista climático Jean da Silva, abordan la destrucción de la selva.

Uno de los trabajos más políticos de la Bienal es presuntamente decorativo, y casi pasa desapercibido. En diversos espacios del CCBA, y en las puertas de entrada de varias salas de video, cuelgan como cortinas unos cordeles coloridos diseñados por el colectivo Da Tribu. Para conocer mejor este proyecto, lo idóneo es trasladarse en barco a la cercana Isla de Cotijuba. En el norte está la playa de Seringal, que toma su nombre del árbol del caucho, la seringueira. Allí, la comunidad Pedra Branca extrae artesanalmente el látex, y con él configura joyas o, en este caso, los cordeles que se muestran en la Bienal.

Una producción manual y al por menor que evoca el pasado más doloroso de la región, cuando a finales del siglo XIX, y entre los años 1942 y 1945, la fiebre extractiva del caucho que motivó el esplendor de Belém y Manaos, provocó la explotación, destrucción y muerte de miles de “soldados del caucho” que se dejaron la vida despegando el llamado oro blanco de los árboles.

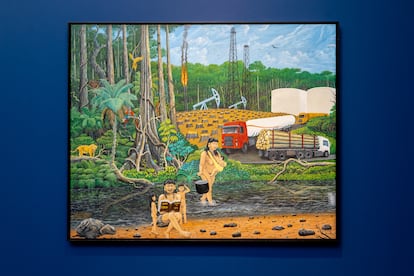

Atravesando esos muros de cuerda, el espectador traspasa dimensiones, memorias y heridas en este evento de arte que gira en torno a tres conceptos: distancia, acento y sueños. Lo onírico se vincula con lo animista, y así, hasta en trece artistas encontramos representaciones de serpientes vinculadas con lo espiritual; desde la cobra-canoa en los dibujos de Feliciano Lana, el Katari andino que simboliza la fertilidad convertida en luz LED de Kenia Almaraz Murillo, la serpiente como fenómeno meteorológico en el trabajo textil de Alessandro Fracta, a los patrones de víboras abstraídas en los murales de Sara Flores. En la pintura de Gustavo Toaquiza Ugsha La desgracia en la selva (2009), vemos a la serpiente tratando de ahuyentar la presencia de empresas tóxicas, mientras que en Petroleros en Ecuador (2020), a la escena de deforestación se le añade la crítica a la evangelización: una familia indígena lee la biblia al borde de un río contaminado.

Si salimos de la sala expositiva, a tres calles de distancia, encontramos otra serpiente y otro vínculo con el catolicismo, pero con un significado diametralmente opuesto. El monumento al padre Anchieta representa al “apóstol de Brasil” dando catequesis a un indígena arrodillado al lado de una serpiente que representa la fuerza del mal.

Se decía que el jesuita tenía el poder de amansar a las fieras con la palabra de dios. El conjunto escultórico está rodeado de cascotes y de alcantarillas obstruidas. Las calles de Belém -del centro, no del extrarradio-, se han seguido reparando y preparando hasta hace poco para la llegada de los apóstoles de la lucha contra el cambio climático que irrumpirán en la ciudad en los próximos días para la cumbre del clima de la COP30. El futuro del mundo entrará en el debate que enfrenta el modelo comercial agresivo y la sostenibilidad. Quizás haya que invocar a los dioses en esa batalla. Mientras tanto, en la Bienal de arte, otro tipo de revuelta tiene lugar. Una revuelta hacia los orígenes.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.