Marilen Llancaqueo, la escritora que quiere llevar la historia del País Mapuche a la escuela en Chile

El libro ‘Una pequeña historia mapuche’ cuenta el belicoso siglo XIX latinoamericano, una herramienta para introducir un relato silenciado

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

Cuando la escritora mapuche Marilen Llancaqueo era niña, los profesores de su escuela castigaban a quienes se portaban mal enviándolos al centro del patio para que pasaran el resto del día reflexionando bajo una campana. La verdadera tortura no era permanecer de pie, sino tener que aguantar las ganas de orinar durante horas. Eran los años ochenta en Chile, y los modales de la dictadura se sentían en las aulas. Llancaqueo no recuerda cuántas veces acabó castigada en el patio, pero sí que siempre se trataba del mismo delito: hacer preguntas o comentarios sobre los mapuche, el pueblo indígena más importante del sur del continente, y cuya historia parecía vetada en clases y libros.

Llancaqueo era el terror de la maestra de historia. Cada vez que levantaba el brazo, la profesora se ponía nerviosa y la clase se reía, como si se tratara de un sketch cómico. Si al hablar de la Independencia, la profesora mostraba el mapa contemporáneo de Chile, aquel que baja desde la frontera con el Perú hasta el final del continente como un fideo larguísimo, Llancaqueo refutaba: después de independizarse de España, Chile limitaba por el sur con el País Mapuche, y esta frontera fue ratificada formalmente, en 1825, mediante el Tratado de Tapihue. Castigada. Si la profesora hablaba sobre la consolidación económica chilena en el siglo XIX, Llancaqueo preguntaba sobre cómo el Ejército había invadido el País Mapuche, ocupado sus tierras y expulsado de ellas a sus habitantes. Castigada. Castigada. Castigada.

Como muchos niños y niñas educados en hogares indígenas en América Latina, Llancaqueo sentía que la escuela le ocultaba cosas. Los profesores enseñaban la historia nacional, el patriotismo de los héroes chilenos, pero evadían contar lo que Chile había hecho con los mapuche tras la Independencia. En casa, ella tenía el privilegio de que su padre, el legendario librero Mario Llancaqueo, sí le enseñaba los episodios “borrados”, y le dejaba zambullirse en los libros, documentos y testimonios de su tienda. Allí se enteraba de cómo los mapuche habían resistido en gran parte la colonización española, de los tratados diplomáticos firmados con el virreinato y luego con la república de Chile, y de cómo este país había incumplido aquellos acuerdos y emprendido una guerra de aniquilación. Su padre también le contó sobre la gran migración emprendida por los supervivientes de esa violencia, y que explicaba por qué había tantas familias mapuche viven en una suerte de diáspora dispersa en todo Chile. Por eso, cuando la pequeña Marilen alzaba el brazo en clase, lo hacía para compartir un asombro genuino ante los vacíos de la historia oficial.

Llancaqueo recuerda este episodio una mañana de mayo, desde su oficina en Valparaíso, la histórica ciudad portuaria, a dos horas de Santiago. “Yo solo quería colaborar en clase, aportar con ideas”, dice conmovida ante la niña preguntona que fue y cuya curiosidad se ha expandido con los años y convertido en una profesión.

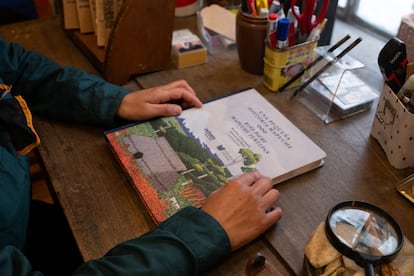

Ahora que tiene un hijo y una hija, y ha heredado de su padre la Librería Crisis, también acaba de publicar un libro insólito. Con un diseño y lenguaje cuidadosamente trabajados para niños y adolescentes, Una pequeña historia mapuche (Pehuén-Veranada, 2025) podría ser una gran herramienta para introducir la historia silenciada de este pueblo en las escuelas. La vida de Llancaqueo tiene un arco poético: la niña mapuche expulsada de clases por sus preguntas incómodas ahora es la adulta que vuelve a las aulas para compartirnos las respuestas.

El libro se sitúa en el belicoso siglo XIX latinoamericano, cuando una joven constelación de repúblicas criollas independientes recurren incesantemente a la guerra para definir sus límites y crear sus identidades nacionales. Chile, que fue a la guerra con Bolivia y el Perú para ampliar su territorio por el norte, también emprendió una menos conocida campaña militar en el sur, contra el País Mapuche. Esta no solo era una nación numerosa y próspera, sino que había logrado defender su frontera en el sur del río Bío Bío a través del equilibrio militar y la diplomacia. Los mapas latinoamericanos que representan este siglo no incluyen este territorio, una constatación que debería producir por lo menos asombro y, en el mejor de los casos, rectificación.

Asombra que Stalin eliminara a sus adversarios de las fotos oficiales, ¿pero qué sentimos al saber que todo un país fue borrado por completo de nuestra educación? “¿Cómo era el País Mapuche en el siglo XIX antes de la invasión militar del Estado de Chile?”, se pregunta Llancaqueo en la introducción del libro. La respuesta viene acompañada de un mapa esclarecedor. Sobre la silueta amarilla de Sudamérica, el País Mapuche se extiende en el sur como una franja que va desde el Pacífico hasta el Atlántico. Observar a un país “nuevo” en el mapa de siempre se siente como un acercamiento a otra dimensión, como si una ventana se hubiera abierto para permitirnos mirar (y pensar y sentir) la historia desde la experiencia de las naciones silenciadas.

Llancaqueo escribe como para que esta historia sea leída en voz alta: “Imaginemos que mañana al despertar, descubres que unas personas extrañas han entrado a tu casa, sin pedir permiso”, escribe. “Que se pasean tomando medidas con una regla gigante. Sacan cuentas con una calculadora y exclaman que van a ganar mucho dinero después de botar todo lo que no les sirve. Entonces, tu familia protesta y trata de expulsarlos, pero los visitantes se enfurecen y los amenazan. Sin preguntarles, transforman tu antigua casa en un edificio tan grande que casi llega al cielo y se lo venden a mucha gente extraña. Mientras tanto, a tu familia la dejan viviendo en un pequeño sótano. Eso es justamente lo que vivieron las familias mapuche desde 1818 en adelante”.

Las ilustraciones del artista Ignacio del Real representan los inmensos paisajes agrícolas y forestales del País Mapuche, y ayudan a entender por qué las autoridades chilenas estaban tan interesadas en dichas tierras. Al igual que Argentina y Estados Unidos, Chile fue a la guerra contra los pueblos indígenas para obtener recursos y ampliar su territorio. Es posible que este capítulo de la historia americana produzca incomodidad, vergüenza y hasta incredulidad, como si los hechos del pasado se hubieran vuelto mágicamente improbables. El escepticismo ante la experiencia indígena es un efecto penoso de la educación oficial. Como sugería el profesor haitiano Michel-Rolph Trouillot, el vencedor de una guerra gana dos veces: primero con las armas y luego al escribir la historia.

En el caso del País Mapuche, Chile optó por eliminarlo de los textos escolares, como si nunca hubiera ocurrido. El éxito de esta pedagogía ha sido relativo, pues no ha logrado evitar que surjan libros como el de Llancaqueo, que es parte de una generación de autores que intenta llevar la historia de su pueblo hacia nuevas audiencias; entre ellos, Pedro Cayuqueo y su Historia secreta mapuche (Catalonia, 2017); Fernando Pairicán y sus ensayos y biografías sobre la movilización mapuche en pos de la recuperación de tierras; la dupla de Enrique Antileo y Claudio Alvarado y sus antologías sobre el periodismo y el diseño gráfico mapuche. Como investigadora, Llancaqueo editó la antología Zomo Wirin: mujeres mapuche que escriben en prensa (Veranada, 2023), que desentierra la tradición feminista mapuche del siglo pasado. La pregunta que ahora le interesa es cómo compartir esta historia con el público joven.

Llancaqueo es una escritora divertida, como lo demuestra en su trabajo como guionista de Mapuciencias y Kiñe Rupa, dos series de televisión imposibles de ver sin parar de reír. En Pequeña historia mapuche no hay chistes, aunque sí un esfuerzo por entretener basado en el diálogo hiperactivo con géneros como el álbum de figuritas, el diccionario, el cómic, los cuestionarios escolares, las líneas de tiempo y hasta los prontuarios policiales. A través de un puntilloso trabajo de archivo, Llancaqueo reconstruye las discusiones políticas que, del lado chileno, le dieron forma al llamado Plan de Pacificación de la Araucanía, un nombre bastante diplomático para un proyecto digno del emperador de Star Wars.

La fragilidad de la historia oficial es evidenciada en la galería de retratos al final de cada capítulo. Los grandes personajes chilenos, como Cornelio Saavedra, José Manuel Pinto y Manuel Recabarren, aparecen en la típica pose para la eternidad nacional, pero los acompañan una lista de sus acciones y discursos. Así, aprendemos que Benjamín Vicuña Mackenna no solo fue un “famoso escritor”, además de gran modernizador de Santiago, sino también un entusiasta de la invasión, y sostenía que “el indio no es sino un bruto indomable, enemigo de la civilización”. Reunido con sus palabras, el retrato pierde solemnidad; y el político de ayer ya no luce tan distinto del político de hoy.

Pero en una historia plagada de protagonistas varones, Llancaqueo apuesta por narrar desde la perspectiva de una niña mapuche; un detalle que habla del cuidado por mantener la sintonía con el público infantil-juvenil. Kinturay, la protagonista, es una niña curiosa que se escabulle entre los adultos para atestiguar cómo se producen los grandes acontecimientos. En una de las primeras escenas, preocupados por la inminente invasión de su territorio, los jefes de familia (longkos) se reúnen en la casa del moribundo líder guerrero (toki) Mangin Wenü. Kinturay escucha escondida tras el poncho de su padre mientras el toki instruye a su hijo Külapangue: “Tienes que prometer que jamás vas a dejar que lleguen los invasores, porque ellos solo vendrán a robar todas nuestras tierras y a llevarse a nuestras familias para convertirlas en sus esclavos”. Como una niña en la clase de historia, Kinturay quiere preguntar qué son los esclavos, pero no puede porque las voces de los mayores son más fuertes que la suya. La interrogante queda abierta quizá para que la respondan maestros o adultos fuera del libro.

La invasión chilena anticipada por el toki se produce, finalmente, y la resistencia mapuche cae rebasada por la brutalidad de armas como la ametralladora. El Estado de Chile se apropia de las tierras y los supervivientes son reubicados en espacios pequeños, dispersos e improductivos conocidos como “reducciones”. Muchos mapuche que no aceptan vivir en esas condiciones toman lo que pueden y se refugian en ciudades chilenas, donde empiezan una nueva vida, en lo que debió de ser un desastre humanitario comparable al actual éxodo venezolano o palestino. Así comienza el siglo XX chileno y así termina el libro, dejando muchas intrigas. Llancaqueo promete que habrá una segunda parte.

¿Qué pasa con Kinturay en el siglo XX? La pantalla de Zoom le confiere a nuestra conversación una leve sensación de viaje en el tiempo. Tras el gran desplazamiento forzado, cuenta Llancaqueo, hubo entre los mapuche migrantes un interés especial por la educación de los niños. Muchas personas estudiaban para ser profesoras y luego volvían a las reducciones para educar a la generación que venía frente al racismo que veían en las escuelas chilenas “Esa mirada la tenían clarísima los viejos. Había que educar a los niños y niñas mapuche, con todo, con el castellano, para que así pudieran defender nuestros derechos después”.

“Entonces, ¿qué tendría que hacer Kinturay?”, se pregunta en voz alta. “Tendría que ser profesora, está clarísimo”. En ese punto, la historia colectiva se va encontrando con la historia personal, pues la autora desciende de una larga línea de profesores y profesoras mapuche. Los resultados de esa educación de resistencia se ven en la actualidad, no solo en su caso individual, sino en el vibrante tejido de académicos, poetas, narradores, activistas, científicos, políticos, deportistas, educadores contemporáneos, y que mantienen vivo el País Mapuche. Aunque todavía es muy joven para decidir cómo intervendrá en esta historia, es evidente que Kinturay, como se llama la hija de Llancaqueo, tendrá un papel en este siglo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.