Rosa Marquetti: “La Celia Cruz que nos hemos perdido los cubanos no puede ser reemplazada por su demonización”

La filóloga presenta en la Feria del Libro de Miami su título ‘Celia en el mundo (1962-2003)’, un recorrido por la vida de la cantante cubana tras salir de su país

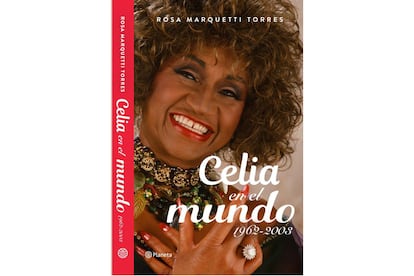

No es —y lo aclara, como quien no pretende atribuirse algo tan grande— la biógrafa de Celia Cruz, pero la conoce como pocos. Después de sumergirse por ocho años en su historia personal y profesional, la filóloga y musicógrafa Rosa Marquetti ha escrito dos volúmenes sobre quien es, sin discusión, la cantante cubana más universal. Hace tres años publicó Celia en Cuba (1925-1962), un recorrido de su tiempo en la isla, en la que también nació Marquetti. Pero había mucho más para contar, y el pasado mes salió al mercado editorial, de la mano de Planeta, Celia en el mundo (1962-2003), el libro que relata la vida de la artista desde que en 1960 abordó —sin saberlo— un avión de no retorno rumbo a México, junto a la agrupación La Sonora Matancera, hasta su muerte a los 78 años a la orilla del río Hudson en Nueva Jersey.

Si se le pide a Marquetti que cuente algo que casi nadie sepa de la cantante, o de lo que ella solo se enteró al husmear en el “impresionante archivo personal” de Cruz, al que le dio acceso su albacea, Omer Pardillo, responde: “Nunca antes supe lo que tuvo que sufrir Celia cuando se decidió a estrenar uno de sus grandes éxitos de todos los tiempos”. Cuando cantó la guaracha Isadora, un tema del salsero puertorriqueño Tite Curet dedicado a la bailarina Isadora Duncan, Cruz fue blanco de una “campaña de cancelación y linchamiento político”, desde “la línea dura del exilio cubano en Miami y Nueva York”, cuenta Marquetti. Duncan simpatizó con la Revolución de Octubre en la Rusia de 1917, por tanto, cantarle a la bailarina “convertía a Celia en una traidora comunista. Eso lo descubrí investigando en su archivo. Ella guardó, con anotaciones, los recortes de prensa”.

El cuerpo de la cantante fue siempre apaleado por el mazo de la política. El mayor golpe se lo propinó el Gobierno de Fidel Castro, al negarle el permiso de entrada a Cuba para asistir al entierro de su madre en 1962, a solo tres años de la Revolución. “Marcó el parteaguas en su relación con el Gobierno cubano, no así con su país, patria y nación. Siempre defendió su cubanía con impresionante sentido de pertenencia y actuó en consecuencia, con una suerte de cimarronaje explícito”, dice Marquetti. “Sin proponérselo, Celia devino representación de las tensiones extremas entre el Gobierno de La Habana y las comunidades cubanas asentadas en Florida, Nueva York y Nueva Jersey”.

Cien años después de su nacimiento, el castrismo no le perdona a la cantante haberse convertido en Celia Cruz. Recientemente fue cancelada una obra que el Ballet Nacional de Cuba iba a estrenar como parte de las celebraciones en el centenario de la artista, así como el espectáculo que el grupo de teatro El Público pretendía presentar en el espacio Fábrica de Arte Cubano (FAC). Su público en la isla la reivindica, en el altar individual de todas sus creencias. Fuera del país, también. El 22 de noviembre, Marquetti presenta su segundo texto en la Feria del Libro de Miami, ante gente que aún la aplaude.

Pregunta. ¿Fue el secretismo y oscurantismo alrededor de Celia Cruz en Cuba lo que le hizo querer buscarla?

Respuesta. Siempre me interesó saber más de los músicos que habían sido extirpados de la cultura cubana por obra y gracia de la censura política. Ese interés derivó en escuchas y lecturas interminables y, por ese camino, llegué a ciertas opiniones de colegas y periodistas no cubanos que afirmaban con vehemencia que a Celia la había “hecho” el gran músico dominicano Johnny Pacheco. En esta afirmación se ignoraba la brillante carrera de Celia en Cuba, sus años iniciales de formación, desarrollo y encumbramiento, todo ocurrido en su país natal. Lo que más se conocía internacionalmente sobre Celia era su etapa de triunfos en Nueva York, a partir del movimiento salsero de los setenta, pero poco o nada de lo anterior se difundía. La escritura de un libro, situando a Celia en sus respectivos contextos, devino una necesidad. Despertó en mí un sentimiento de curiosidad y también justiciero.

P. ¿Quién es Celia más allá del grito de “¡Azúcar!“?

R. Transité del asombro a la admiración profunda en la medida en que me adentré en su vida, carrera y personalidad. Sin embargo, ciertos estereotipos establecidos desde el amor por ella en unos casos, y, en otros, desde un odio originado en la política, han sido, a mi juicio, obstáculos en el conocimiento cabal de esa Celia que he querido compartir con mis lectores. Celia es su extraordinaria voz y sabrosura, su gracia genuina, sus pelucas, sus zapatos sin tacones, la del grito de “¡Azúcar!“, la de La Vida es un carnaval, Quimbara, Bemba Colorá y La negra tiene tumbao. Pero Celia es también “La Guarachera de Cuba”, la que se expandió a otros géneros musicales que no eran suyos, la de una impresionante carrera de 60 años, la que recorrió el mundo, la patriota cubana, humana, muy laboriosa, extraordinariamente sencilla y, a la vez, hábil en su proyección pública. Inteligentísima y sagaz para conducir su carrera, porque las decisiones cruciales las tomaba ella, al punto de convencer a sus managers de algo y que la vida después le diera la razón, como fue el caso de la inclusión de Quimbara en su repertorio, a lo que Jerry Masucci inicialmente pensó oponerse. Celia es mucho más que ese “¡Azúcar!“, pero hizo de esa palabra un eficaz recurso publicitario y un irremplazable signo de identidad.

P. ¿Qué significó para la artista irse de su país?

R. Celia no se fue de Cuba. El rápido desarrollo de los sucesos políticos entre el país y Estados Unidos entre 1960 y 1961 hizo que muchos músicos decidieran no regresar. A la situación de inestabilidad en Cuba, se sumó la promulgación el 5 de diciembre de 1961 de la ley que establecía el permiso de entrada y salida del país como prerrogativa del naciente Ministerio del Interior, declarando traidores a quienes no regresaran en el plazo establecido antes de que finalizara el año. Todo esto desató el pánico y muchos decidieron no regresar, entre ellos Celia. Cuando salió de Cuba el 15 de julio de 1960, no sabía que nunca más regresaría. Todo cambio en la vida de cualquier persona genera otros cambios. En Celia también, pues su carrera a partir de 1970 experimentó un crecimiento extraordinario y su vida debió atemperarse a la nueva y promisoria realidad. Celia marchó con los tiempos, siempre se renovó, sin alterar la columna vertebral de su arte: la esencia de la música popular cubana. Pero en lo esencial, en su personalidad, carácter, convicciones, quienes fueron cercanos a ella, y sus propias declaraciones, dan fe de que siguió siendo la misma.

P. En su nuevo libro entrevista a artistas como Rubén Blades, Willie Colón, Willy Chirino, Paquito D’ Rivera, los Estefan o Chucho Valdés, algunos compañeros de la cantante en Fania All Stars. ¿Cómo ven a Celia?

R. Todos coinciden en la grandeza de Celia como voz y expresión de nuestra música. En su talento, su condición humana, en las particularidades del trato bilateral, en lo personal y profesional. Para mí ha sido extraordinario que todos ellos hayan accedido a mis entrevistas. Fue muy importante recibir tantas miradas desde tantos ángulos personales, tantas expresiones de aprecio y respeto a Celia.

P. ¿Qué le llamó más la atención de todo el material que consultó para sus libros?

R. Celia construyó a lo largo de su vida un impresionante archivo personal. Para los artistas de su época, era normal compilar álbumes con los recortes de prensa donde se les mencionaba, y también álbumes de fotos que ilustraban su carrera. Los de Celia son tremendamente abarcadores. En mi segundo libro, como en el primero, trabajé mucho con la prensa de la época. Pude beneficiarme de la amplia digitalización y disposición de periódicos y revistas en Estados Unidos y los países donde Celia cantó, pero muchos otros solo pude consultarlos en los scrapbooks de la artista. Este segundo libro pone énfasis en la mirada de los otros –colegas músicos, periodistas, críticos, intelectuales, amigos, staff– para construir el camino de vida y obra interpretativa, y la imagen de la propia Celia.

P. ¿Cuál fue el gran aporte de Celia a la música latina y a la salsa en concreto, especialmente en Nueva York?

R. La historia de la etapa extraordinaria de la salsa en el Nueva York de los setenta no puede escribirse sin poner en letras bien visibles el nombre de Celia Cruz. Fue la única mujer en la nómina inicial de Fania Records y en Fania All Stars. Entre todos aquellos muchachos jóvenes y hermosos, fue la única que llegó con una carrera profesional establecida, con experiencia suficiente y con conocimiento de la industria. Pero lo que aportó su voz, su estilo y su arte auténtico y raigal, fue, a mi juicio, su mayor contribución al movimiento salsero en Nueva York. En 1988, en la 30 edición de los Premios Grammy, se dedicó un segmento de la gala a la música de la ciudad. En un escenario, donde Whitney Houston cantó su gran éxito I Wanna Dance With Somebody, y Billy Joel entonó New York State of Mind, los elegidos para representar el sonido latino de la gran ciudad fueron Celia Cruz y Tito Puente, interpretando Quimbara. Este hecho no pudo ser más significativo. El gran aporte de Celia a la cultura latina fue la defensa de los géneros de raíz de la música cubana: la guaracha, el son, la rumba, el bolero. Y su capacidad para conquistar nuevas audiencias, nuevas generaciones, nuevas geografías, renovándolos siempre para acercarlos a la aceptación de estos públicos.

P. Ha dicho antes que en Cuba “llevan 60 años temiéndole” a la voz de Celia.

R. Tenía la esperanza de que algo cambiaría para bien en ocasión del centenario. Pero me equivoqué. No hay argumento válido que sustente el menosprecio y el ataque feroz y cruel a una figura de la que los mandantes de la cultura cubana debían enorgullecerse. Alrededor de Celia y su disenso frente al Gobierno cubano se han hiperbolizado hechos y se ha construido una narrativa macabra, cuya verdad y certeza hasta ahora nunca han podido probar. La Celia que nos hemos perdido los cubanos no puede ser reemplazada por su demonización. Mi segundo libro refleja su relación con Cuba, y deja constancia de los hechos y acciones que encontré y que sustentaron su postura respecto al Gobierno.

P. ¿Por qué no ha habido una tregua con la cantante?

R. Un gobierno no puede usurpar el concepto de patria, ni el de nación, ni siquiera el de país. Les es imposible lidiar al mismo tiempo con el reconocimiento del mundo ante lo que Celia es y representa, y su postura anticastrista, y articular una posición coherente, inclusiva, de respeto y altura, que tome en cuenta el impacto del legado de Celia en las varias generaciones que conforman el pueblo cubano. Siempre me gusta hablar de la marca que deja la censura política en los cuerpos y en la espiritualidad de los músicos y creadores censurados. De eso no solemos hablar, pero eso está ahí, y en Celia fue más que evidente: nunca pudo recuperarse realmente de tales agravios.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.