Palestina, reconocida como Estado. Y ahora, ¿qué?

El acuerdo entre Trump y Netanyahu solo busca la sumisión de Hamás; cualquier solución ha de pasar por la ONU

Desde el nacimiento de la ONU, Estados Unidos, uno de sus cofundadores, fue positivo hacia ella. La llegada de Donald Trump al poder en 2017 alteró la ecuación. Ya un año antes fue patente su animadversión hacia la ONU: “Las Naciones Unidas no son amigas de la democracia ni de la libertad. Tampoco de Estados Unidos y desde luego no de Israel”. Sonaron ya entonces las primeras alarmas: “Somos testigos del mayor embate presidencial contra el Derecho Internacional y las instituciones internacionales en la historia de los Estados Unidos”, alertó el jurista Jack Goldsmith.

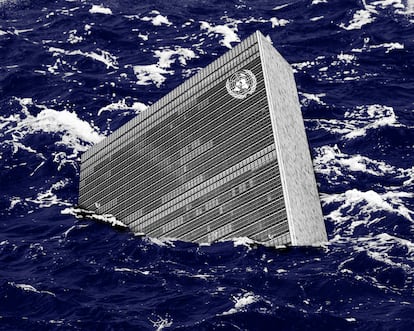

En la actualidad, Donald Trump, ante la extendida condena por parte de la sociedad internacional del genocidio que Israel lleva a cabo en Gaza, pretende consumar su campaña contra las Naciones Unidas. Considera que el Derecho y las instituciones internacionales son obstáculos para la actuación de EE UU en el mundo. En suma, desprecia el sistema multilateral global. Solo vale el unilateralismo. Su unilateralismo.

En todo ello insistió el actual presidente de EE UU en su aparición ante la Asamblea General. Su discurso fue un surrealista alegato contra la propia existencia de la organización.

Israel comparte con Donald Trump su fervor anti-ONU: en marzo de 2023, el ministro israelí de Exteriores, Elie Cohen, dijo que “la permanencia en el cargo de [el secretario general, António] Guterres es una amenaza a la paz mundial. Su petición de un alto el fuego en Gaza constituye un apoyo a la organización terrorista Hamás”.

El secretario general de la ONU Dag Hammarskjöld (1953-1961) fue un entusiasta defensor de los principios, valores y propósitos onusianos. Ya en su época existían escépticos al respecto. Acuñó entonces una sentencia que ha hecho historia: “Las Naciones Unidas no fueron creadas para traernos el paraíso, sino para alejarnos del infierno”. Probablemente, décadas más tarde, su sucesor Guterres tenía en mente su frase cuando dijo que “la humanidad ha abierto las puertas al infierno”. Lo dijo en 2023 en referencia al creciente deterioro del planeta a causa del incumplimiento del Acuerdo de París, si bien la cita podría aplicarse a la limpieza étnica de Israel en Gaza. El infierno en Palestina causado por la acción israelí goza del pleno apoyo norteamericano y su bloqueo mediante el veto en el Consejo de Seguridad impide toda medida destinada no necesariamente a llevar al paraíso al pueblo palestino, pero ni siquiera a alejarlo del averno.

Durante la reciente celebración de la 80ª sesión de la Asamblea, este asunto ha tenido relevancia, suscitado por algunas delegaciones. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre el genocidio, proponiendo la intervención de una fuerza armada internacional para poner fin al mismo. Aludió a la resolución 377, también denominada “Unión pro paz”, adoptada por la Asamblea General en 1950, cuyo propósito es disponer de capacidad para actuar ante la paz amenazada o quebrantada, en el supuesto de que la acción sea imposible al ser vetada en el Consejo de Seguridad por uno de sus cinco miembros permanentes.

Logrado ya el reconocimiento de Palestina por 155 Estados, incluidos cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ¿puede la Asamblea actuar —vía resolución Unión pro paz— a pesar de la barrera del ejercicio del veto? También fuera de la Asamblea se le ha reclamado actuación en este asunto. Así, entre otros, 28 expertos en derechos humanos de la ONU pidieron el pasado 5 de septiembre una reunión de emergencia en virtud de la resolución pro paz para “hacer frente a la hambruna y a las condiciones genocidas existentes en Gaza”.

La Unión pro paz tiene su origen en la guerra de Corea. Su promotor fue Dean Acheson, secretario de Estado estadounidense (1949-1953). Ante el veto de la URSS en el Consejo de Seguridad para que Corea del Sur fuese ayudada por la agresión del Norte, Acheson promovió que la Asamblea fuera la responsable de actuar ante un bloqueo del Consejo. La Asamblea debería exhibir su responsabilidad subsidiaria hacia la paz y la seguridad. Desde luego, a pesar de propiciar esta delegación de poderes del Consejo a la Asamblea, Washington recordó que la resolución, que se aprobó el 3 de noviembre de 1950, establecía que la responsabilidad primaria reside en el Consejo. Ironías de la historia: habiendo sido EE UU el principal impulsor del proyecto que condujo a noquear a Moscú, 75 años después impediría con su veto que la resolución pro paz cumpliera su cometido intentando detener el genocidio en marcha.

La 377 fue invocada con éxito en ocasión de la crisis de Suez de 1956. La sesión especial más reciente convocada por la Asamblea en virtud del procedimiento Unión pro paz es de diciembre de 2023. El 12 de ese mes se pronunció exigiendo un alto el fuego humanitario inmediato.

Al emitir un veto, un Estado miembro permanente del Consejo no hace gala precisamente de los valores y principios de las Naciones Unidas; al contrario de la Asamblea, que, al movilizarse ante la ausencia de acción, evidencia y fortalece los principios, valores y propósitos de la Carta. Animada y reforzada por la opinión del Tribunal Internacional de Justicia que en su día afirmó que el Consejo tiene la responsabilidad primaria, pero no exclusiva, del mantenimiento de la paz, la resolución 377 ha servido, como sostiene la jurista María Sepúlveda, para “imprimir en la Asamblea una firme convicción de su papel activista ante las situaciones de peligro para la paz, pero también en defensa de los derechos humanos conculcados en numerosos lugares. Por otro lado, de alguna manera podría decirse que ha resaltado la idea de que puede lograrse un mayor equilibrio —si no competencial, sí de facto— entre el Consejo y la Asamblea”.

Durante estos años y en numerosas ocasiones, el Consejo de Seguridad ha incumplido su responsabilidad primaria de mantener la paz y seguridad internacionales, que subsidiariamente ha sido asumida por la Asamblea General. Cabe la esperanza de que la significativa, fuerte y extendida presión, dentro y fuera de la ONU, para detener el genocidio del pueblo palestino, facilite la convocatoria de una nueva sesión de emergencia, cuyo desarrollo llevara a la aplicación práctica de la Unión pro paz.

El pasado 12 de julio fue declarado por la Asamblea General como el Día Internacional de la Esperanza, para significarla como principio impulsor de sociedades en búsqueda de la justicia, la dignidad y un futuro más humano. Día arraigado en los valores, principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, documentos emblemáticos de la Organización que debiera alejarnos del infierno... con la esperanza de que la sociedad internacional avance hacia una cultura de paz.

Acaba de hacerse público el supuesto plan de paz entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu. ¿Y ahora? Acertado titular en portada de este periódico: “Trump y Netanyahu acuerdan un plan para someter a Gaza”. Sumisión. Esa es la esencia. El núcleo esencial de la paz es la coexistencia garantizada de dos Estados. El plan dice que “es posible” que se den las condiciones para la creación de un Estado palestino. ¿Cuándo y quién las determina? ¿Acaso es posible tomárselo en serio cuando a las pocas horas de la aparición del plan, Netanyahu proclama: “Israel nunca permitirá un Estado palestino”? Incluso si Hamás lo aceptara, el plan nunca se llevará a cabo. La credibilidad de Trump y Netanyahu es escasa, prácticamente nula. Solo las Naciones Unidas, insistiendo en el procedimiento Unión pro paz, podrían contribuir a evitar la sumisión y sobre todo la limpieza étnica del pueblo palestino.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.