El pueblo mexicano que desaparece a los migrantes

En San José El Hueyate y Puerto Madero, en la costa de Chiapas, muy cerca de la frontera con Guatemala, se ha perdido el rastro de 83 migrantes. De septiembre a diciembre de 2024, EL PAÍS ha identificado tres desapariciones masivas con el mismo ‘modus operandi’: rutas marítimas con destino al norte que nunca llegan a su destino. Entre las víctimas hay mujeres y niños, también muchos hombres jóvenes. En un territorio marcado por la batalla del crimen organizado, las pistas apuntan al funcionamiento de una red de trata de personas

Es un pueblo y un recoveco. Una lengua de tierra sobre la que patrullan los zopilotes, custodiada por el océano Pacífico y las hojas de los plataneros. Para llegar hasta San José El Hueyate hay que llegar hasta el final. Una carreterilla conduce hacia este trozo de la costa chiapaneca, al lado de la frontera con Guatemala. La entrada es la salida. A los costados del camino, a veces alguna casa suelta, a ratos, muchos cultivos sin sembrar. El pueblo empieza cuando algunas viviendas se amontonan. En una de sus primeras palapas, frente al mar, estuvo el 21 de octubre de 2024, Cindy Bueso, con su bebé, Daniel, y Valentina, su hija de tres años. Desde aquí, esta joven hondureña se despidió de su madre y se montó con un grupo en una lancha con destino a Oaxaca. No volvieron a saber de ellos. Más adelante, cerca de una tortillería, en un espacio cercado, hay una construcción de hormigón, sin terminar, con barrotes en las ventanas. Es la más escondida de la cuadra. Allí estuvieron un par de días Jorge Lozada, Elianis Morejón, Meiling Bravo, Samei Reyes, Lorena Rosabal, Dayranis Tan, Ricardo Hernández, Jefferson Quindil y Karla, junto a otras decenas de personas. Se repartieron en dos lanchas y el 21 de diciembre de 2024 salieron hacia el océano. En un punto cerca de la orilla termina su rastro. Tampoco llegó a Oaxaca el grupo de 23 migrantes que salió en barca de un poco más al sur, desde Puerto Madero, con el mismo destino. Se esfumaron el 5 de septiembre y detrás solo quedó un último video de despedida. En los últimos cuatro meses de 2024, en plena emergencia migratoria en México, en los últimos coletazos antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, al menos 83 migrantes desaparecieron. Un año después, solo sus familias los están buscando.

La frontera sur de México fue mucho tiempo un territorio de miseria. A Chiapas, el Estado más pobre del país, llegaron miles de los que soñaban con una vida nueva en Estados Unidos. Cruzaban caminando y en esperanzadoras caravanas. Pero en 2020 se cerró la puerta y se quedaron atrapados entre la crueldad de las operaciones migratorias y las penalidades de buscar asilo en Tapachula, una ciudad que es trampa y morada. Esta localidad precaria y desigual, de unos 350.000 habitantes, nunca ha tenido la infraestructura necesaria para dar trabajo ni condiciones dignas a los que terminaron durmiendo, enfermos y hambrientos, en sus parques y esquinas. Sin embargo, incluso entonces, el terror quedaba lejos de aquí.

Se acuerdan los dueños de las palapas cuando “la maña” todavía no hacía estragos. Parece remoto, improbable, pero hasta 2022, el control total que tenía el Cartel de Sinaloa en el Estado lo había convertido en uno de los más seguros del país. La escisión dentro del grupo y la ofensiva del Cartel Jalisco Nueva Generación convirtió esta frontera en terreno minado. Los criminales lo querían todo. “Y los migrantes eran una mina de oro”, resume una trabajadora de una organización humanitaria.

El tráfico ilegal sucedió siempre. Una familia tenía un taxi y lo ocupaba para subir migrantes hacia el norte; tenía una lancha y los adelantaba por mar. “Aquí hay muchas familias que se hicieron ricas así”, reconoce Israel Hernández, delegado municipal de Puerto Madero, la costa más cercana a Tapachula. Era una dinámica ilícita, pero artesanal. Uno de los mayores peligros de estos intentos eran los naufragios y otro, los arrestos. “Hasta finales de 2023, recibíamos comunicaciones de familias desde el país de origen para decirnos que sus familiares estaban desaparecidos. Al 90% o 95% los localizábamos en la estación migratoria Siglo XXI. Casi todos estaban ahí”, explican desde el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova. Esta estación migratoria, que aún pelea por sacudirse las denuncias de abusos, es uno de los centros de detención más grandes de Latinoamérica y el símbolo del drama migratorio. “Todo eso cambió en 2024. Las personas que buscábamos ya no se encontraban en Siglo XXI. No podíamos localizarlas. Esto viene muy ligado a los procesos de violencia que aumentaron en Tapachula”, apunta el Frayma.

La pelea de los carteles empezó el año pasado a dejar una fractura visible en la frontera. Las organizaciones lo consideran un conflicto civil no reconocido, que ha dejado ya más de 10.000 desplazados internos en el Estado y un reguero largo de crímenes. Con las autoridades locales implicadas en muchos municipios y las federales omisas, tras cruzar el río Suchiate, en Chiapas, a los migrantes les esperaba el horror.

Nadie entraba en el Estado sin abonar su cuota. Había de dos: los que ya venían con su coyote —y por tanto ya habían pagado—, y los que llegaban por su cuenta, caminando, en buses y balsas. Estos últimos eran cazados en su traslado de Ciudad Hidalgo a Tapachula. Un camino de unos 30 kilómetros en el que miles de migrantes fueron secuestrados en 2024. En esas operaciones exprés, los metían en galleras, les pedían 1.000 pesos (unos 50 dólares) y los encerraban hasta que pagaban. Al soltarlos les ponían un sello para que pudieran transitar. Esto se convirtió en un sistema masivo, obligatorio, según testimonios de decenas de migrantes y de organizaciones. El precio para los que trataban de no ser capturados fue, en muchos casos, la muerte; el trabajo forzado o la desaparición fue una consecuencia para los que no podían pagar. El sello, una marca negra que simulaba un gallo o un ave, era clave para diferenciar quién ya había dado su parte al cartel. Porque entre enero y agosto de 2024 —cuando termina el conteo oficial de la Secretaría de Gobernación—, 315.000 migrantes habían entrado a Chiapas.

En esa vorágine, en plena pelea, llegaron Camille Villa y su hija Charlotte; los cuatro miembros de la familia Calvache; Doris Godos y su hijo Julio; Luis Ángel Suárez y Juan Sebastián Martínez; Mohammad Ali y Mohammad Sob; Cindy Bueso y sus hijos Valentina y Daniel; Elianis Morejón y Dairanis Tan; Jorge Lozada y Lorena Rosabal; Jefferson Quindil, Ricardo Hernández y Karla; Meiling Álvarez y su hijo Samei. Vinieron en fechas y desde países distintos. Salieron de República Dominicana, Ecuador, Jordania, Cuba, Honduras y Colombia, hicieron la ruta con diferentes coyotes, recibieron su sello al entrar en Tapachula, y todos fueron a parar a casas de seguridad en la costa chiapaneca. Desde ahí debían abordar las lanchas con destino a Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, una parada estratégica para las redes de tráfico, que luego siguen por tierra hasta Ciudad de México. La capital era la parada por la que todas sus familias habían pagado. No llegaron. Nadie sabe si se ahogaron. Preguntada por este periódico, la Secretaría de Marina no identifica naufragios, accidentes o rescates en esa zona en esas fechas. Las pistas indican en que en algún punto fueron interceptados por el crimen organizado.

Sus familias han pagado extorsiones y amenazas, sin recibir más prueba de vida que una lista con 40 nombres, pasaportes y firmas. De todos ellos, solo a Cindy Bueso y a sus hijos, otras personas afirman haberlos visto, todavía en Puerto Madero. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ya ha otorgado medidas urgentes para exigir al Gobierno de México una búsqueda inmediata.

Sin embargo, las autoridades mexicanas, a un año de su desaparición, ni siquiera han llamado a las familias para comenzar las entrevistas, no han pedido la localización de celulares ni las sábanas de llamadas. Este periódico consultó a la Fiscalía de Migrantes de Chiapas, encargada del caso, pero al cierre de este reportaje no había recibido respuesta. “Hemos estado luchando contra la indiferencia y la inacción”, dice Alicia Santos, madre de Jorge Lozada, desde Cuba, en palabras compartidas por el resto de madres y hermanas: “Hemos agotado todos los recursos disponibles. Hemos presentado denuncias, suplicado a las autoridades y proporcionado información. ¿Acaso la vida de un migrante no tiene valor en México?“.

La búsqueda de Cindy Bueso

Ese es un gavilán saraviado. Aquella es la garcita azul y detrás está la chiripera. Y al que aquí llaman cuate (porque hace cuacuacua), tiene pájaro espátula “como nombre científico”. El lanchero recorre el manglar nombrando los pájaros. Toda la vida ha trabajado en esta zona, la barra de San José, una entrada de agua baja que conecta el pueblo con el océano Pacífico. Ha visto muchos migrantes en estos años salir hacia el norte en lanchas como la suya. Dice que ha sentido tristeza en muchas ocasiones, al ver cómo estaban de maltratados. Los polleros que los llevaban entraban al pueblo para cargar gasolina. “A Oaxaca dicen que los llevaban”, cuenta.

—Ahí uno no puede decir nada.

—No puede pues, no, no, no, no, no, no.

“Pero ya no se ven”, se apresura a zanjar la cuestión, “ahora está tranquilo, cuando pasaban, pues a veces nos sentíamos nosotros inseguros porque ya te decían: ‘Alguien está molestando’. Pero se fue ese tipo de gente. Nadie los conoció, nadie supo cómo se llamaban”.

En San José El Hueyate viven menos de 1.000 personas. Es un pueblo apartado y pobre de una costa apartada y pobre. “Nosotros no sabíamos que la iban a tirar por ese lugar porque el coyote no nos dijo nada, no sabíamos que la traían en lancha, venía hasta con los niños. Si nosotros lo hubiéramos sabido, nos hubiéramos pensado dos veces para traer a mi hija por ahí“, relata Teresa Barrera, la madre de Cindy Bueso, por videollamada desde Estados Unidos. La joven hondureña, de 29 años, le enseñó el mar en su última conversación: “Estaba cerca, esa casa está en la orilla, con unas palmas”. EL PAÍS localizó la ubicación en San José El Hueyate, una casa con techo de palma en primera línea de mar, a la que se llega por un camino estrecho e irregular de arena y basura.

Cindy Bueso le contó a su madre que había, en ese momento en la vivienda, gente de “todos los países”, pero que ella era la única de Honduras. Había hecho amistad con un chico de El Salvador y una mujer peruana, que viajaba con otra niña de ocho años. “Ya somos 20″, le dijo la joven a su madre, mientras su hija jugaba en el patio. Eso fue alrededor de las 11 de la mañana del 21 de octubre de 2024.

A las 15.21 [hora de Estados Unidos] mandó el último mensaje: “Mami, voy a apagar el teléfono que ya nos vamos”. “Ya no volvió a contestar jamás, nunca. Ella apagó el teléfono por seguridad en la migración, supuestamente, en las lanchas”, relata Teresa. La familia tiene la duda de por qué los coyotes, que mandan todas las pruebas del camino, nunca le compartieron una imagen de Cindy y los niños ya subidos en la barca. A esas sospechas se suma que en estos 13 meses desde que están desaparecidos, han recibido varios avisos de personas que los vieron en Puerto Madero. Los más fiables sitúan a la joven trabajando de mesera en una palapa en febrero. Sin embargo, las personas que han ido a buscarla, no han logrado encontrarlos. “Yo creo que mi hija sí estuvo secuestrada, pero ahora según mi corazón, yo pienso que mi hija está ahí, en Chiapas, tal vez está liberada, pero cayó en manos de alguien que la tenga trabajando, tal vez por sobrevivir”, dice su madre.

La familia, que presentó denuncias en la Comisión de Búsqueda, en la Fiscalía de Chiapas y también en la Fiscalía General de la República (FGR), no ha recibido ninguna prueba real hasta el momento. Tampoco ningún avance por parte de las autoridades. Su cuñada, Perla, lleva meses rastreando redes sociales y periódicos en busca de otras personas que viajaran con Cindy, Daniel y Valentina el 21 de octubre de 2024. Hasta el momento sin éxito. Sabe que para los familiares de los migrantes que viven fuera de México interponer una denuncia es una carrera de obstáculos.

En el país está vigente el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación que obliga a las embajadas mexicanas a recibir las denuncias por desaparición en territorio mexicano, sin embargo, estas oficinas diplomáticas siguen rechazando con excusas hacer este trámite. Así le pasó a Rosa Villa, quien se desplazó cuatro horas hasta Santo Domingo, para tratar de poner la desaparición de su hermana Camila y su sobrina, Charlotte: “Me dijeron que ellos no reciben esas denuncias, que tengo que ir a la de República Dominicana en México”. Para estas familias, de origen muy humilde, costear ese viaje a Ciudad de México solo para tratar de interponer una denuncia es una tarea casi imposible.

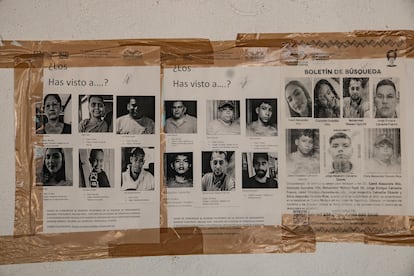

“¿Los has visto?”

Los rostros de Camila y Charlotte sonríen desde el muro de un restaurante en Puerto Madero. Encima de sus fotos, junto a las de otra docena de migrantes desaparecidos el 5 de septiembre, una pregunta: “¿Los has visto?“. La Guardia Nacional pegó los carteles hace unas semanas, no pidieron información, ni hicieron preguntas. También colocaron las fichas de la desaparición del 21 de diciembre. Una migrante colombiana, que trabaja de cocinera en uno de los restaurantes, los mira y lanza al aire: “Ellos vinieron como yo”. En Puerto Madero, la playa por excelencia de Tapachula, la mayoría de los trabajadores en hostelería son migrantes que llegaron y ya desistieron de ir al norte, se instalaron y aguantan hasta que salgan sus papeles o puedan iniciar el camino de vuelta al sur. “Yo ya me quiero ir a mi país”, dice cansada esta mujer, que después de un año trabajando aun no consigue el dinero para pagar un avión de regreso. Ni ella, ni nadie dice saber nada de lo que sucedió con los migrantes desaparecidos.

“Aquí nos enteramos de que algo pasa cuando desaparecen los motoristas de las lanchas, que sí son del pueblo”, revela el dueño de uno de los restaurantes. La ruta marítima para subir a los migrantes al norte lleva, por lo menos, una década vigente. “Es una ruta alterna muy importante, que desde 2018 se ha ido fortaleciendo. No es una ruta constante, de hecho es la menos fuerte en términos generales. Sí hemos identificado que cuando hay algún cambio de políticas esta ruta crece mientras encuentran formas de evadir los obstáculos de la ruta habitual, que es la terrestre”, explica una trabajadora de una organización internacional.

En los últimos años, muchos pescadores desde el puerto de Ocós, en Guatemala, hasta Arriaga, ya en la frontera con Oaxaca, han recibido instrucciones. “Se les han impuesto ciertas reglas que antes no existían, a tales espacios no pueden ir, no pueden estar este día, a estas horas, en estos lugares”, explica un investigador. Los viajes por mar con los migrantes no se hacen todos los días ni a todas horas, “sino cuando el medio lo permite, esto es la marea y que ya se dio el aviso para que se puede circular con tranquilidad”. Además, como la actividad pesquera ha ido en declive, eso ha conducido a que algunos pescadores, por mera subsistencia, formen parte del sistema, ya sea pasando personas o como vigías, una especie de halcones del mar.

Todo eso convirtió a la ruta por mar en la más riesgosa de una zona que ya era la más peligrosa para el tránsito de migrantes. Una vez encima de las lanchas, los grupos no tienen escapatoria. Elianis Morejón, de 18 años, el 21 de diciembre de 2024, se puso el chaleco en el embarcadero de San José El Hueyate y dio el aviso a su familia, compartió los números de teléfonos de guías y cocineras que la habían tenido en la casa de seguridad y escribió: “Por si no regreso”.

Ahora el Suchiate está vacío y las carreteras siempre atestadas de Tapachula y sus alrededores lucen tranquilas. Un oficial de migración reconoce que el tráfico ha caído un 90%. En albergues donde hace un año 1.600 personas se apiñaban para dormir entre las colchonetas y el suelo, ahora apenas hay 80 esperando. La brutal política de Donald Trump y también la aparente ofensiva del nuevo Gobierno de Chiapas, con grupos de seguridad como los pakales, han eliminado del escenario público el tráfico de migrantes. “Nosotros creemos que el nivel de violencia solo se ha invisibilizado”, apuntan desde el Fray Matías de Córdova. Desde ahí, como ya lo hicieron otros, alertan de la posibilidad de que las dinámicas del norte del país, con sus desapariciones masivas y sus fosas clandestinas, se hayan trasladado a estas tierras verdes y preguntan: ¿qué se encontrará cuando el crimen se vaya y se pueda investigar entre la tierra y el agua de esta frontera?