¿Cuántos microplásticos se almacenan en nuestros pulmones? Un estudio español busca la respuesta

Distintos estudios han encontrado microfilamentos en el agua, la comida y el aire. También en el cerebro, la placenta o la leche materna. La inhalación es la principal forma de acceso al organismo

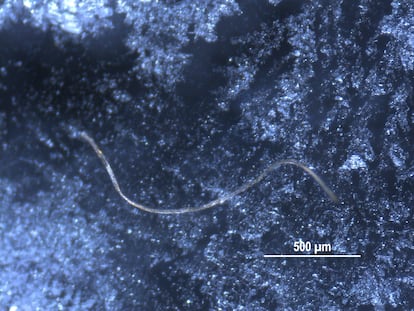

Es rojo, largo, fino, retorcido como un gusano inmóvil y mide 250 micras. Es decir, tiene el tamaño de un grano de arena, apenas perceptible a los ojos humanos aunque ahora aparece grande en una pantalla, aumentado por las lentes de un microscopio. Pero ese filamento nació en otra parte, con otra forma. Quizás era una camiseta o un forro polar, ropa sintética hecha con millones de microfilamentos iguales que provienen del plástico y que han acabado desintegrándose en miles de millones de microplásticos que flotaban en el aire en bucles infinitos, zarandeados por el viento de un lado a otro, hasta que fueron inspirados por alguien. Y la microfibra yació en sus pulmones humanos meses, quizás años, hasta ser extraído para acabar en una placa de Petri, bajo la lupa, observado por Marina Núñez Rubio, investigadora predoctoral de Biología, de la Universidad Autónoma de Madrid.

Para que quede claro, un microplástico es una partícula de plástico de un tamaño inferior a los 5 milímetros y un nanoplástico es aún más pequeño, entre 1 y 1.000 nanómetros. Y nosotros estamos rodeados de plástico. El primer estudio que detectó microplásticos en el cuerpo humano fue presentado en 2018 por la Agencia Federal de Medio Ambiente de Austria y la Universidad de Medicina de Viena. La investigación analizó las muestras de ocho personas de países diferentes que tenían hábitos y dietas muy distintos. Todas dieron positivo en microplásticos como polipropileno o polietileno tereftalato, ambos usados en la fabricación de envases de alimentos. “Tenemos la primera evidencia de microplásticos dentro de los humanos y necesitamos más investigación para comprender qué significa esto para la salud humana”, alertó Philipp Schwabl, autor principal del estudio.

Los estudios posteriores confirmaron las sospechas: se han encontrado microplásticos en la sangre, el cerebro, los pulmones, la placenta, la leche materna o, incluso, en las heces de bebés recién nacidos. Comemos microplásticos, bebemos microplásticos presentes tanto en agua embotellada como en la del grifo, y también respiramos microplásticos que flotan en el aire. De hecho, la inhalación es la principal vía de acceso de microplásticos en nuestro cuerpo.

En 2023, un estudio publicado en la revista científica Science of the Total Environment y dirigido por el investigador Carlos Edo, de la Universidad de Alcalá, encontró que solo sobre el área metropolitana de Madrid se depositarían hasta tres toneladas de plástico en el aire en un año, mayoritariamente microfibras de poliéster que flotan en el ambiente debido al desgaste de nuestra propia ropa. “Estamos respirando fibras, pero también los aditivos químicos que se añaden a los plásticos y que son aún más preocupantes. Lo malo es que no hay un aspirador que te permita limpiar el aire de una ciudad”, cuenta Carlos Edo por teléfono desde Copenhague, donde está realizando un proyecto como investigador posdoctoral en el Museo de Historia Natural de Dinamarca. El plástico es ubicuo y está por todas partes porque lo generamos nosotros. El mismo estudio demostró que, por las corrientes de aire, en 24 o 72 horas las fibras de Madrid acaban en el norte de Francia o en el sur del Reino Unido.

A pesar de ello, los microplásticos en el aire son los menos estudiados hasta ahora y los que desde el primer momento interesaron a Javier Bayo, profesor de Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Cartagena, que también participó en el estudio de Edo. Después de su publicación, Carlos Baeza Martínez, neumólogo del Hospital General de Elche, se puso en contacto con Bayo y le propuso una idea: si cada día respiramos miles de microplásticos, ¿por qué no estudiarlos directamente en los pulmones?

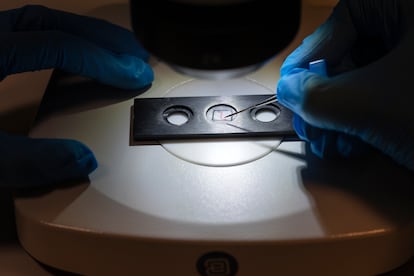

Así, Baeza realiza la primera fase del estudio, la que involucra directamente a las personas, Bayo desarrolla en Cartagena la segunda fase y Núñez, en Madrid, efectúa la tercera y última. Las muestras que se analizan provienen del fluido obtenido de la pleura que se extrae con jeringa o del lavado broncoalveolar, una técnica que consiste en introducir líquido durante una broncoscopia para volver a extraerlo aspirando. El lavado se realiza en un bronquio distal, una parte profunda de los pulmones que asegura que lo recogido lleva tiempo depositado ahí. La muestra se deposita en un tarro de cristal para evitar la contaminación cruzada por instrumental plástico y se lleva a la Universidad de Cartagena, donde Bayo “digiere” el líquido en el instrumental del laboratorio. Tras ese proceso, se seca, se guarda en un filtro y se envía a la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, donde Núñez analizará e identificará la composición del microplástico.

En los laboratorios de la Facultad, todo el material que se usa debe ser de cristal o de metal. Cada vaso y matraz se tapa con papel de aluminio para que dentro no caiga ninguna fibra de microplástico. Cada investigador está obligado a usar batas de algodón. “Es que el plástico está por todas partes”, explica Francisca Fernández Piñas, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid y supervisora del trabajo de Núñez. El plástico es invisible y omnipresente. Y más en los interiores que en los exteriores. Un estudio reciente publicado por la Universidad de Toulouse determinó que cada día respiramos 68.000 microplásticos en nuestra casa y en nuestros coches. Ambos ambientes son como cajas de plástico llenas de alfombras de poliéster, sofás recubiertos de tela sintética, suelo de linóleo o pintura acrílica en las paredes. “Es un nuevo hábitat y se llama plastisfera”, explica Fernández, y prosigue: “Es como si fuera ya algo natural en el planeta porque está en todas partes”.

Polietileno de alta y baja densidad, poliamidas, poliéster, poliuretano y más tipos de plásticos se han encontrado en nariz, garganta, saliva y pulmones. En la primera fase de su estudio, financiado por la Fundación Séneca, Bayo encontró microplásticos en los pulmones de los 44 pacientes del Hospital de Elche que participaron en el estudio. En todos los pacientes que eran fumadores encontraron fibras de acetato de celulosa, el material del que están hechos los filtros de los cigarrillos. Con respecto a las edades, el investigador determinó que la concentración era mayor en los participantes mayores de 60 años, de lo que se concluye que los microplásticos tienen la tendencia a acumularse en los pulmones con los años. También las mujeres mostraron concentraciones mayores, casi el doble. “Tenemos la hipótesis de que se debe a la propia estructura de los pulmones en las mujeres, que tienen vías respiratorias más pequeñas que los hombres, o porque las mujeres están más expuestas al ocuparse más de las tareas del hogar como limpiar o hacer la colada. En la colada se desprenden muchas microfibras de la ropa y se sabe que en cada 20 kilos de polvo de casa, 6 son partículas plásticas”, sostiene Baeza.

En la segunda fase del estudio, en el que están inmersos ahora, se ha incluido también a personas sanas, sin patología respiratoria. A ellas no se les practica un lavado broncoalveolar, sino que se les induce el esputo con una mascarilla que disemina un gas irritante que les provoca la tos. Una vez que el plástico entra en el aparato respiratorio, las fibras de mayor tamaño se quedan en la nariz y el resto va descendiendo por la tráquea y los bronquios hasta depositarse en los pulmones. Con el tiempo, esas partículas se van fragmentando en trocitos cada vez más pequeños hasta convertirse en nanoplásticos. El peligro de los nanoplásticos es que son tan pequeños que tienen la capacidad de pasar de los órganos a la sangre y de ahí a las células.

Alba Hernández, investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona y directora del proyecto internacional PlasticHeal, centrado en saber cómo afectan los microplásticos a los humanos, ha realizado estudios en los que se exponía a las células in vitro a los microplásticos. Los resultados mostraron daño oxidativo y alteración en la forma en la que las células se comunican entre ellas. “Ahora nos hacen falta estudios para ver qué enfermedades pueden producir, pero ya hemos visto que la exposición es suficiente para que a la célula le pase algo”, cuenta. Es decir, ya ha quedado demostrado que los plásticos no son completamente inofensivos, pero ¿hasta dónde pueden dañarnos?

“La dosis es importante en toxicología”, considera Gerardo Pulido Reyes, investigador Ramón y Cajal de la Facultad de Biología de la Autónoma. “El problema es que no se está acordando ponerle un coto. Y los humanos no legislamos hasta que algo se desborda”, apostilla. “Por ejemplo, los ftalatos los quitaron de los biberones cuando vieron que eran disruptores endocrinos”, completa Francisco Leganés Nieto, catedrático de la misma Facultad.

Históricamente, tenemos que sobrepasar el límite y que la sustancia genere un mal medible en nuestra salud para prohibirla o regularla. Lo mismo pasó con el DDT, el plomo o el amianto. Hasta que el daño no esté hecho, no intentamos revertirlo. Ahora mismo, ningún país limita la cantidad de microplásticos a los que estamos expuestos porque se considera un material inerte.

El pasado agosto se reunieron en Ginebra representantes de 180 países con el objetivo de firmar un tratado que frene la contaminación por plásticos. Pero, tras más de 10 días de reuniones, los países productores de petróleo (principal componente del plástico) se negaron a firmar un documento en el que se limitaba su producción. Hasta ahora, la fabricación de plástico no ha dejado de crecer. En el año 2000 se producían 234 millones de toneladas de plástico en todo el mundo. Para 2020 esa cifra había crecido hasta alcanzar los 435 millones de toneladas. La OCDE calcula que, para 2040, esos datos aumentarán en un 70%.

“Lo que queremos con nuestros estudios es que se ponga límites a la cantidad de plástico que hay en las botellas de agua, en el aire que respiramos… Lo que está por ejemplo en el aire, ya está allí y está demostrado que se mueve a sitios remotos. Eso ya no se puede limpiar, pero hay que regular para producir menos porque, si producimos menos, se desintegrará menos y, aunque no estemos a tiempo de limpiarlo, sí estamos a tiempo de bajar los niveles”, considera la investigadora Alba Hernández. Aunque, para eso, hace falta compromiso.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Más información