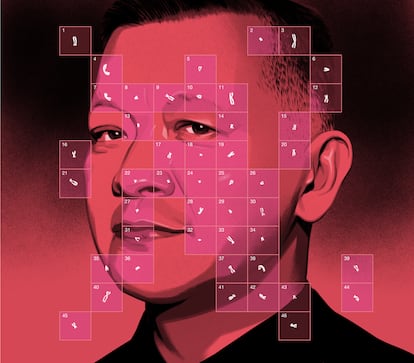

La historia de Joe Hin Tjio, el científico indonesio que revolucionó el estudio genético desde Zaragoza

El genetista que desveló cuántos cromosomas tiene el ser humano trabajó en la ciudad aragonesa entre 1948 y 1959. Fue en esa época cuando hizo su gran descubrimiento

En la novela de Douglas Adams Guía del autoestopista galáctico, una supercomputadora llamada Pensamiento Profundo recibe esta pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida, del universo y de todo lo demás? Después de estar pensando la respuesta durante 7,5 millones de años, llega a una conclusión: la respuesta es 42. Curiosamente, una pregunta fundamental sobre nuestra existencia —¿cuántos cromosomas tenemos?— tiene una solución parecida. La respuesta es 46. Y lo supimos gracias al trabajo de un ingeniero agrónomo indonesio que tuvo una estrecha relación con la ciudad de Zaragoza.

Joe Hin Tjio nació en 1919 en el seno de una familia chinoindonesia en Pekalongan, una ciudad de la isla de Java, entonces parte de las Indias Holandesas. Su padre era fotógrafo, pero él mostró interés por las plantas. Estudió Agronomía en la ciudad de Bogor y se especializó en patología vegetal y en el cultivo de la patata. En la Segunda Guerra Mundial, fue encarcelado y torturado por el ejército japonés durante la ocupación de Indonesia.

Tras la guerra, y gracias a una beca, Tjio se trasladó a Europa. Pasó por Dinamarca y Suecia, donde se especializó en citogenética vegetal, es decir, el estudio de los cromosomas en las plantas. Allí le fue útil lo que había aprendido de su padre durante la infancia, puesto que la citogenética aprovecha muchas técnicas fotográficas y de tinciones y pigmentos para visualizar las células, similares a los que se utilizan en fotografía. Durante su estancia en Suecia, coincidió con el agronomista español Enrique Sánchez-Monge, que recomendó su contratación a Ramón Esteruelas, director de la Estación Experimental de Aula Dei, centro del CSIC sito en Zaragoza que permanece en activo en la actualidad. Se convirtió en jefe del laboratorio de citogenética de plantas, y allí estuvo trabajando entre 1948 y 1959. Combinó su actividad en Zaragoza con estancias veraniegas en el laboratorio del genetista Albert Levan, en la ciudad sueca de Lund. Fue precisamente en uno de esos veranos cuando ocurrió el hallazgo que cambiaría la historia de la biología.

Hasta mediados del siglo XX, se aceptaba que los humanos tenían 48 cromosomas. La cifra venía de observaciones poco nítidas, realizadas con técnicas rudimentarias que se habían dado por buenas. En diciembre de 1955, Tjio desarrolló una nueva metodología. Utilizó células embrionarias humanas y una combinación de soluciones salinas y colchicina, una sustancia que detiene la división celular y que se utiliza en citogenética vegetal para hacer hibridaciones entre células de diferentes especies. Logró separar y fijar los cromosomas de forma que pudieran contarse con nitidez bajo el microscopio. Lo que en la actualidad se llama el cariotipo. La respuesta era 46. El 22 de diciembre de 1955, con el respaldo de Levan, comunicó su observación, y un mes después publicaron el artículo ‘The chromosome number of man’ en la revista Hereditas.

Este descubrimiento no solo sirvió para corregir una entrada errónea en la enciclopedia. Su trascendencia es mucho mayor. Abrió la puerta al diagnóstico de enfermedades genéticas causadas por una alteración en el número de cromosomas. Gracias a esas técnicas, por ejemplo, en 1958 se identificó la trisomía del par de cromosomas 21 como causante de una patología muy frecuente (antiguamente denominada síndrome de Down). Otros síndromes motivados por una alteración del número de cromosomas son el de Patau (trisomía del 13), el de Edwards (trisomía del 18) o algunos que afectan al par de cromosomas que determinan el sexo, como el síndrome de Turner o de Klinefelter. Sin el trabajo previo de Tjio, estos avances hubieran sido imposibles. Después de su estancia en Zaragoza, se trasladó a Estados Unidos para trabajar en los National Institutes of Health, en Bethesda, Maryland, donde desarrolló investigaciones en citogenética humana durante más de tres décadas. Allí obtuvo su doctorado en Biofísica y centró sus estudios en enfermedades como la artrosis, ciertos tipos de leucemia y déficits cognitivos ligados a alteraciones cromosómicas. En 1992 fue nombrado investigador emérito y se retiró en 1997. Murió en noviembre de 2001 a los 82 años.

No deja de ser curioso pensar que la persona que dio el número correcto estuvo durante 10 años trabajando en Zaragoza, y precisamente en esa década hizo su descubrimiento, aunque eso sí, durante una estancia en Suecia.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.