El primer mapa del cerebro en formación permite vislumbrar el origen de los trastornos de la mente

Un proyecto de 4.500 millones revela momentos críticos del embarazo, e incluso tras el nacimiento, en los que se concentra el riesgo de alteraciones del desarrollo neurológico, como ocurre en el autismo, la esquizofrenia y el déficit de atención

La humanidad observó la Luna con asombro, incluso con terror por su presunto influjo maléfico, durante milenios, hasta que el polaco Johannes Hevelius, hijo de un acaudalado cervecero, construyó un telescopio casero en lo que hoy es Gdansk y se sentó cada noche a escrutar aquel extraño mundo extraterrestre y dibujarlo. En 1647, publicó el primer libro de mapas de la Luna. El neurocientífico Tomasz Nowakowski, de 40 años, creció en la misma ciudad que Hevelius y este miércoles encabeza el primer borrador del mapa del cerebro en su etapa de desarrollo: desde el embrión al adulto. El investigador cuenta que se siente como uno de aquellos pioneros cartógrafos. “La llegada del ser humano a la Luna no habría ocurrido si no hubiéramos tenido un mapa de la superficie lunar. Todos los grandes avances y logros de la historia comenzaron con la elaboración de mapas precisos”, explica a EL PAÍS.

Nowakowski es uno de los protagonistas de la Iniciativa BRAIN para cartografiar el cerebro humano, un proyecto estadounidense lanzado por el presidente Barack Obama en 2013 que ya acumula un descomunal presupuesto de unos 4.500 millones de euros. “El cerebro, que da origen a nuestros pensamientos, ideas e imaginaciones, sigue siendo el objeto más importante todavía sin explorar. Para comprenderlo, debemos empezar por entender su lista de componentes”, señala Nowakowski, de la Universidad de California en San Francisco.

La tarea es monumental. Durante el embarazo, una sola célula —el óvulo fecundado por el espermatozoide— se multiplica y, a partir de la tercera semana, se inicia el desarrollo de un rudimentario sistema nervioso, que culminará en un cerebro con 86.000 millones de neuronas y billones de conexiones entre ellas. En esa inimaginable coreografía dentro del cráneo del feto, a menudo algunas células toman caminos alternativos. Nowakowski cita estimaciones que calculan que el 15% de los niños y adolescentes viven con un trastorno del desarrollo neurológico, como el autismo, la esquizofrenia y el déficit de atención con hiperactividad.

Un consorcio internacional ha empleado ahora las últimas tecnologías, capaces de analizar qué genes están activos en cada célula, para trazar el primer esbozo de un mapa dinámico del cerebro en formación. “Los tejidos humanos se pueden obtener de intervenciones quirúrgicas o de cerebros post mortem, que normalmente serían desechados. Si las células se aíslan del tejido con suficiente rapidez, se pueden cultivar in vitro durante unas horas o, en algunos casos, durante varios días. Esto nos brinda una oportunidad única para estudiar los procesos de desarrollo en humanos”, celebra Nowakowski. Las llamadas células madre pluripotentes, obtenidas de embriones sobrantes de clínicas de fertilidad o de células adultas reprogramadas, también permiten ahora imitar en el laboratorio las primeras fases de la creación de un cerebro.

Los nuevos resultados son un primer paso para entender en qué momentos específicos del embarazo se concentra el riesgo de que surja un tumor cerebral o una anomalía del desarrollo neurológico. Los genes implicados en trastornos como el autismo y la esquizofrenia, explica Nowakowski, se activan con mayor intensidad al final de la gestación, justo en las etapas que se diferencian más de lo que ocurre en ratones o en otros animales de laboratorio. Es esencial disponer de un atlas propio para comprender cómo se forma el laberinto cerebral humano.

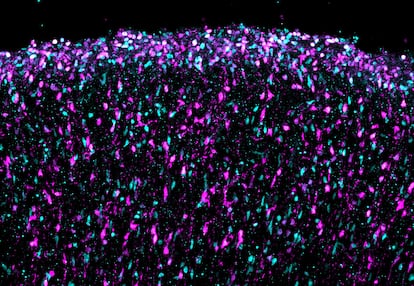

El cerebro contiene miles de subtipos de células, altamente especializados en su función: las neuronas del pensamiento, los astrocitos que actúan como soporte, los oligodendrocitos que funcionan como la capa aislante de los cables neuronales, la microglía que limpia de desechos el sistema nervioso. El consorcio ha comprobado que, durante el desarrollo fetal, las células son extraordinariamente flexibles en cuanto a su identidad, lo que les permite convertirse en otros tipos celulares del cerebro adulto. Esa flexibilidad también es su punto débil. Los investigadores han detectado un tipo de célula progenitora, presente en el segundo trimestre del embarazo, que puede generar tanto neuronas como oligodendrocitos o astrocitos. Y un cáncer cerebral sin cura, el glioblastoma, posee células similares a este progenitor, lo que ofrece una pista sobre el origen de este tumor.

El consorcio, denominado Red del Atlas Celular de la Iniciativa BRAIN, anuncia este miércoles sus resultados en media docena de estudios publicados en la revista Nature. La primera frase de su texto de presentación recuerda el trabajo del español Santiago Ramón y Cajal, el hombre que, pertrechado de un microscopio y cerebelos de pollo, presentó en 1888 en Barcelona las primeras pruebas objetivas de que el sistema nervioso está organizado en células individuales. “Casi toda la neurociencia moderna se basa en los conceptos propuestos por Cajal”, afirma Nowakowski. “Fue un visionario, incluso en aspectos que todavía no sabemos cómo estudiar. Estoy convencido de que su visión seguirá resonando durante muchos años más”, añade el profesor de la Universidad de California.

El neurocientífico español Rafael Yuste estuvo en el germen de la Iniciativa BRAIN. Cuenta que, un día de septiembre de 2011, en la mansión inglesa de Chicheley Hall, se reunió con dos docenas de expertos en el cerebro o en el estudio de estructuras de millonésimas de milímetro, para hablar de posibles colaboraciones. Yuste se puso en pie y desató un debate: propuso analizar todas las neuronas, una por una. Examinar solo unas pocas, proclamó, era como intentar ver la tele observando un solo píxel. Entre voces que sostenían que aquello era imposible, el genetista estadounidense George Church, impulsor del proyecto para leer el ADN humano desde 1984, se levantó y sentenció que, en ciencia, “nada es imposible”. La Casa Blanca adoptó la propuesta y, a comienzos de 2013, Obama anunció el proyecto con solemnidad: “Los humanos podemos identificar galaxias a años luz de distancia, podemos estudiar partículas más pequeñas que un átomo, pero aún no hemos descifrado el misterio del kilo y medio de materia que tenemos entre las orejas”.

Yuste, catedrático de la Universidad de Columbia (EE UU), está entusiasmado con los últimos resultados de la iniciativa. “Este atlas de tipos celulares en el desarrollo es imprescindible no solo para entender científicamente cómo se desarrolla el cerebro, algo absolutamente fascinante si uno tiene en cuenta que se ensambla por sí mismo y autoorganiza sin instrucciones externas, sino que además es una información fundamental para entender las alteraciones y patologías que ocurren durante el embarazo y en las primeras etapas de la vida”, celebra. “Estos resultados demuestran cómo la inversión sostenida en el desarrollo y aplicación de nuevos métodos tiene una importancia crucial para la ciencia y la medicina”, subraya Yuste, impulsor del futuro Centro Nacional de Neurotecnología (Spain Neurotech), en Madrid.

El equipo de la neurocientífica Hongkui Zeng presentó hace dos años el mapa más completo del cerebro del ratón adulto: un órgano del tamaño de un guisante, con apenas 70 millones de neuronas y 5.300 tipos de células. Zeng y sus colegas del Instituto Allen de Ciencias del Cerebro, en Seattle, se han fijado ahora en unas células esenciales para el funcionamiento del sistema nervioso: las neuronas inhibidoras gabaérgicas, que actúan como un freno del cerebro, disminuyendo su actividad para facilitar la transmisión de información. Estas neuronas, según los investigadores, se siguen desarrollando después del nacimiento, sobre todo en las regiones cerebrales implicadas en el aprendizaje, las emociones y la toma de decisiones. “Esto significa que puede haber un periodo más largo de lo que se pensaba para intervenir y ayudar al cerebro a reorganizarse, especialmente en el caso de los niños con trastornos del desarrollo”, ha recalcado el Instituto Allen en un comunicado.

La neurocientífica Guillermina López Bendito habla de “un salto cualitativo” en su disciplina. “Hasta ahora contábamos con atlas celulares principalmente en cerebros adultos, que proporcionaban una visión estática de la identidad celular. Esta colección de artículos convierte esa instantánea en una película en movimiento: reconstruye la progresión temporal y los linajes celulares que dan lugar al cerebro en desarrollo”, opina la investigadora, del Instituto de Neurociencias de Alicante.

López Bendito dirige un laboratorio que intenta entender la tupidísima red de conexiones entre las células cerebrales. Subraya que el consorcio, en el que no ha participado, ha esbozado mapas de diferentes especies de mamíferos, desde el ratón a las personas, identificando características específicas de los humanos y otros primates, como la mayor duración del periodo de generación de nuevas neuronas y esa diversificación de la corteza cerebral tras el nacimiento. “Estas diferencias temporales podrían estar en la base tanto de las capacidades cognitivas humanas como de nuestra mayor vulnerabilidad a mutaciones genéticas o alteraciones ambientales durante el desarrollo”, apunta la neurocientífica.

Santiago Ramón y Cajal, en solitario con su microscopio, emprendió en 1888 la imposible misión de cartografiar el cerebro, milímetro a milímetro. Su trabajo culminó en 1904 con la publicación de Textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados, una colosal obra de 1.800 páginas que incluía una advertencia: “El perfecto acabamiento del edificio de la neurología demandará todavía la labor de muchos siglos”. Tomasz Nowakowski es más optimista. “No creo que estemos a siglos de distancia, ni siquiera a décadas. Me ha impresionado la velocidad con la que la inteligencia artificial ha avanzado, especialmente en los últimos años, para emular ciertos procesos cognitivos a través de modelos computacionales”, reflexiona el investigador. “Creo que nos estamos acercando rápidamente a un punto en el que la teoría y la modelización harán predicciones sobre qué células y moléculas son esenciales para la estructura y la función del cerebro. Y tendremos las tecnologías necesarias para poner a prueba esas predicciones”, vaticina.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.