Las constelaciones ajenas: un atlas recopila la cosmovisión celestial de 17 culturas

El austriaco Raoul Schrott ha puesto en común los mitos asociados a las estrellas de los inuits, los mayas o los bosquimanos. Sus conclusiones dicen más sobre la tierra que sobre el cielo

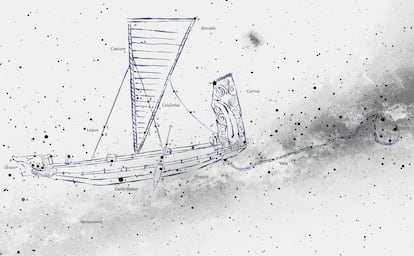

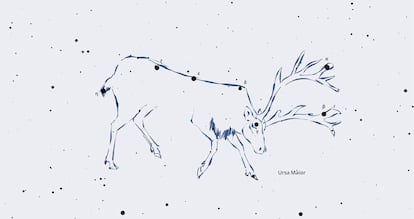

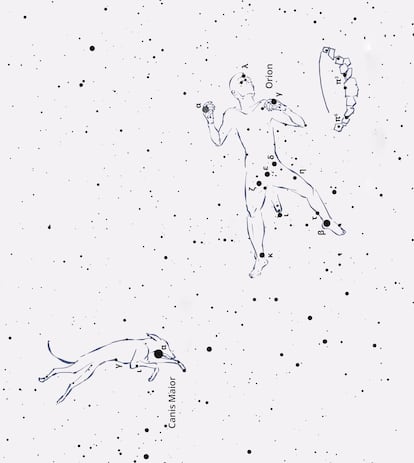

Las estrellas salpican el firmamento de forma caótica y la humanidad, desde tiempos inmemoriales, ha jugado a dibujar sobre ellas distintas figuras. Donde los griegos intuyeron una gran osa, los egipcios adivinaron un toro. Los tuaregs, un camello. Los navajos plasmaron en este rincón del firmamento al primer hombre, su Adán particular. Los esquimales dibujaron la figura de un reno y los incas, creyeron ver en estas siete estrellas la figura de su fundador.

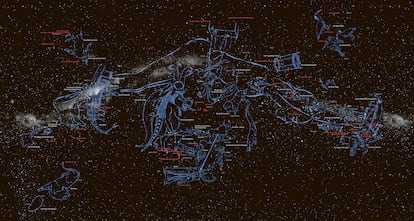

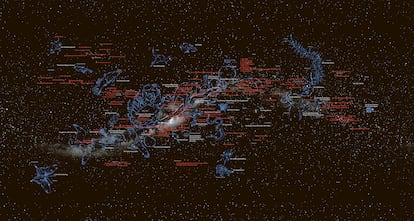

Las constelaciones permanecen casi inmutables, pero los dibujos que decenas de civilizaciones trazaron sobre ellas, las historias que guardaron en el cielo, se estaban empezando a borrar. El filólogo, traductor y poeta austriaco Raoul Schrott ha pasado siete años rescatándolas, mirando al cielo, pero también a la tierra, recuperando viejos documentos, buceando en bibliotecas y hablando con historiadores para recomponer el atlas celestial de 17 culturas. Los ha recopilado todos en un libro de más de 1.200 páginas titulado Atlas der Sternenhimmel und Schöpfungs mythen der Menschheit (“el atlas del cielo estrellado y los mitos de la creación de la humanidad”, sin traducción al español). Es la primera vez que se ponen en común.

“El hombre solo aprendió a escribir hace 15.000 años”, comenta Schrott en videollamada. “Las constelaciones se fijaron mucho antes, ya lo hicieron los primeros cazadores recolectores de la Edad de Piedra”. El escritor lanza este paralelismo porque cree que, a falta de letras, nuestros antepasados echaron mano de las estrellas para escribir los primeros cuentos de la humanidad. “Era la forma de pasar el conocimiento a las nuevas generaciones”, explica.

Las estrellas también encierran lecciones, muchas veces de carácter sexual o moral. La Osa Mayor fue una ninfa, Calisto, transformada en animal por haber tenido una relación con el dios Zeus mientras este estaba casado. Este puñado de estrellas ha servido durante milenios para recordar sutilmente a las mujeres que el sexo, mejor dentro del matrimonio. Hay otras historias similares. Incesto, infidelidades, amoríos…

Es curioso que ante algo tan grandioso y trascendente como el firmamento, muchas personas vean un lugar donde reflejar sus instintos y pasiones. “Las constelaciones forman parte de un universo demasiado grande, demasiado frío, distante e incomprensible para la mente humana”, reflexiona Schrott. “Pero, por otro lado, hemos dibujado en ellas nuestras pequeñas historias de humanos, hemos guardado mitos y cuentos”. Es esta doble cara la que le llamó la atención para iniciar su proyecto.

No todas las estrellas representan historias picantes o románticas. La muerte y la vida eterna son temas recurrentes en todas las culturas. Estas se combinan con naturalidad con cuestiones más terrenales, información práctica sobre sus animales, plantas o el momento ideal para cazar. “La bóveda celestial funciona como una Capilla Sixtina natural”, resume Schrott. “Las antiguas civilizaciones depositaron allá arriba todos los aspectos que eran centrales para su cultura. Así que, si quieres saber cómo funcionaba la sociedad de Babilonia, de los boro boro o de los maoríes, solo tienes que mirar al cielo, porque este funcionó para ellos como un libro escolar”.

Lo cierto es que sería mejor hacerlo con el libro de Schrott en las manos. Su trabajo no es único, hay antecedentes destacados. Iniciativas concretas como el Australian Aboriginal Astronomy Project que reúne académicos, educadores y ancianos de comunidades indígenas australianas para investigar y documentar conocimientos astronómicos tradicionales de la zona. En Perú y Bolivia hay decenas de organizaciones dedicadas a recuperar el legado astronómico de los incas. Y llevan a gente a planetarios o a visitas para enseñarles las constelaciones. “El problema es que no tienen los dibujos para hacerlo”, lamenta Schrott. Más bien no los tenían, pues ahora pueden usar los de su libro, que ha cedido a este tipo de iniciativas.

También hubo tratados anteriores al de Schrott, como Stairways to the Stars, de Anthony Aveni, (1997, sin traducción al español) que repasaba los cielos de tres grandes culturas del pasado. Pero pocos han tenido unas ilustraciones tan detalladas y ninguno ha documentado tantas cosmovisiones, nadie las había puesto en común hasta ahora.

Los tuaregs del Sahara, los aborígenes australianos o los filipinos de la isla de Palpaba. Los pora de Bora Bora, los maorís de Nueva Zelanda, los esquimales, los bosquimanos, los inuits, los navajos, los apaches, los mayas. Las tribus andinas y los boro boro brasileños. Todos ellos aparecen en el atlas de Schrott, que no habla tanto de las estrellas como de la gente que las mira. El humanista documentó hasta 17 cielos alrededor del globo. “Es el número mínimo para dar una visión desde todo el mundo”, explica. Desde distintas latitudes, sensibilidades y momentos históricos. También fueron estas las únicas cosmovisiones celestiales que pudo documentar por completo, pues muchas se han perdido para siempre.

“Lo más bonito fue constatar que cada cultura veía cosas completamente distintas en el mismo cielo”, comenta el autor. Explicar las diferencias es fácil: primero, dependiendo de nuestra posición en la Tierra, vemos diferentes porciones del cielo. Hay constelaciones exclusivas del hemisferio norte, como la Osa Mayor, Casiopea o Cefeo. Otras solo se ven en el sur, como la Cruz del Sur o Centauro. Y hay un tercer grupo de constelaciones cercanas al ecuador, como Orión o Sagitario, que son compartidas por los dos hemisferios, pero se ven en un sentido distinto, casi del revés, según donde las mires.

Finalmente, entra en juego la paraeidolia, la tendencia humana a encontrar formas familiares en imágenes aleatorias, como cuando las nubes parecen ovejas o crees intuir a Jesucristo o a Elvis en una tostada. Algo similar ocurre al mirar las estrellas: la gente ve figuras que les resultan familiares. Dado que la fauna varía según la región del planeta, quienes observaban el cielo nocturno conectaban las estrellas dibujando camellos, renos, tiburones o tortugas según el animal con el que estuvieran más familiarizados.

Schrott está contento con su empresa, se le puede intuir cierto orgullo al coger su enorme libro para mostrarlo en cámara. Pero lamenta que no haya sido otro, hace siglos, quien se decidiera a escribirlo. “Muchas de las historias que había en el cielo ya se han perdido”, explica. “Esto debería haberse hecho hace al menos 100 años, cuando la tradición oral las mantenía con vida”.

Su trabajo fue tirar de aquellos que empezaron a hacerlo, revisar en libros y documentos antiguos para rescatar cualquier tipo de información. En este sentido, el autor destaca el trabajo de algunos misioneros españoles. “En medio de todo el horror que fue el colonialismo encontramos esta pequeña cosa positiva, un par de personas que hicieron algo importante por preservar la cultura de aquellas tierras, en lugar de imponer la propia. Escribieron mitos celestiales de mayas e incas, una información que de no ser por ellos se habría perdido”, explica.

No es el único episodio que destaca sobre España. El autor relata cómo la pionera cooperación científica entre musulmanes, judíos y cristianos que tuvo lugar en el país al final de la Edad Media fue clave para la conformación de las constelaciones modernas.

Sin embargo, el atlas de Schrott se distancia de la perspectiva eurocéntrica, y solo menciona brevemente las constelaciones oficiales actuales, que están ya abundantemente documentadas. “Nuestro cielo es un cielo atípico, porque es una apropiación cultural”, señala el experto. “Asirios, sumerios, babilonios, griegos, romanos, árabes… En el cielo de Europa puedes ver trazos de todas las grandes civilizaciones que han pasado por aquí”, resume.

Al final fue este cielo mestizo, hecho con los retales de otras culturas, el que acabó de imponerse a todos. El atlas de Schrott refleja historias de tribus hace tiempo extintas, o diluidas en una globalización terrestre que se ha trasladado a nuestro firmamento.

En 1919 se fundó la Unión Astronómica Internacional (UAI) la única autoridad mundial reconocida para bautizar estrellas, constelaciones, lunas y planetas. Tres años más tarde, definió oficialmente las 88 constelaciones que cubren todo el cielo visible desde cualquier punto de la Tierra. En 1930, la UAI estableció los límites oficiales de cada constelación, trazó las fronteras del mapa celestial. El cielo está dividido en estas 88 zonas definidas, no hay margen para nuevos descubrimientos visibles desde la Tierra, ni tampoco para plasmar sobre ellos nuevas historias y mitos. Con potentes telescopios, poco a poco, se van descubriendo nuevas estrellas, galaxias o cúmulos. La UAI los cataloga con nombres técnicos como VVVX 03 o DELVE 6. Nadie inventa historias sobre ellas, porque no pueden apreciarse a simple vista.

Puede que el cielo sea un lugar menos sugerente en la actualidad. Que todas las constelaciones hayan sido ya vistas, reclamadas y bautizadas hace siglos. Pero hay muchas historias por descubrir en ellas. Las estrellas son las mismas, pero los mitos que cada civilización guardó en ellas son completamente distintos. Ya nadie mira al cielo y compone constelaciones, lo cual es normal, reconoce Schrott. Pero es que tampoco aprecia las de sus ancestros, poca gente sabe diferenciar siquiera las de su propia cultura. “Desde la ciudad apenas puedes verlas”, dice. “Y creo que esto es peligroso porque las estrellas tienen un efecto psicológico poderoso. Cuando el hombre mira al cielo se da cuenta de lo pequeño e insignificante que es. Si dejamos de mirarlo no solo olvidaremos las historias de nuestros antepasados. También podemos olvidar nuestro lugar en el Universo”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma