¿De qué hablamos cuando hablamos de genocidio? La palabra que define el horror absoluto

El término genocidio nació para nombrar lo innombrable. Surgió en plena Segunda Guerra Mundial, cuando el jurista polaco Raphael Lemkin buscó una palabra capaz de describir la aniquilación planificada de pueblos enteros. Desde entonces, ha protagonizado juicios, debates políticos y batallas de memoria. Hoy, en medio de la guerra de Gaza, vuelve al centro de la discusión internacional. Pero dando un paso atrás, ¿de qué hablamos cuando hablamos de genocidio y por qué genera tanto debate este término?

¿De dónde viene? De la unión del griego genos (tribu, raza) y el latín cidio (muerte).

- La propuesta de Lemkin cristalizó en la Convención sobre el Genocidio de 1948, el primer tratado internacional que obligó a los Estados a prevenir y castigar este crimen.

Genocidio frente a crímenes contra la humanidad. Mientras estos últimos protegen la dignidad de los individuos, el genocidio apunta contra la existencia de los pueblos como tales.

Una palabra que los Estados (y tribunales) temen pronunciar:

- Demostrar la “intención genocida” —destruir total o parcialmente a un grupo— es tan difícil que pocos tribunales se atreven a declararlo.

- En Ruanda, en 1994, la Administración estadounidense de Bill Clinton evitó usarla mientras 800.000 personas eran asesinadas.

¿Por qué? Porque este término nombra el horror absoluto y obliga a los Estados a enfrentarse a su responsabilidad. Su sola mención es incómoda porque activa un deber de actuar, y al mismo tiempo es imprescindible porque protege la existencia misma de los pueblos y la diversidad de la humanidad.

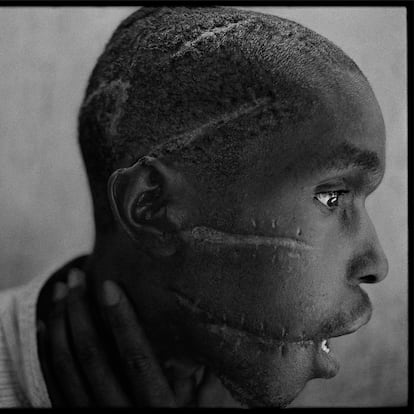

©Foto: James Nachtwey (CONTACTO)