Fútbol en Bali, sandías en Tombuctú

2.300 relatos participaron en el concurso ‘El viaje de tu vida’. Del valle de Arán a Nueva York, 15 de las mejores historias de los lectores

Nací en una aldea del norte. Pequeña. Enclaustrada en un valle húmedo y tímido. Quizá por eso hice de mi vida un viaje constante en pos de paisajes inmensos. Abiertos. Mis ojos habían visto de todo. Un amanecer silencioso en el delta del Okavango interrumpido solo por el barrito del elefante; el cimbreo de rascacielos milenarios en el desierto de Yemen; arder cuerpos macilentos junto a las aguas del Ganges; o nadar al lado de un tiburón ballena en el Índico. De todo. Por eso aquel mes de noviembre, siempre a destiempo, de pronto, y por primera vez en toda mi vida, no supe a dónde ir. O quizá lo había sabido siempre. Pero tardé en decidirlo. Esta vez no cogería aviones. Ni trenes. No encontraría animales exóticos ni mares infinitos. Tampoco calzaría botas de montaña. Ni de trekking. Me bastaba la indumentaria con la que había amanecido. Porque hoy emprendería el único viaje que me quedaba por hacer. Abrí la puerta. Ahí estaba. Tímido y húmedo. Desde siempre, aguardando.

El circo de Saboredo, en el valle de Arán, Lleida (G. Azumendi)

El día que conocí a Messi había una densa neblina sobre la playa de Medewi. Caminamos kilómetros por esa franja negra y arenosa frente al océano Índico. La costa lucía deshabitada. Entonces lo vi. Messi jugaba con Pirlo, con camisetas del Barça y de la selección italiana. También estaban Batman, con una capa cosida, y Jackie Chan, famoso por sus acrobacias. Rondaban los ocho años. Al principio, todos se rieron de mí. Nunca supe por qué. Tampoco cómo fueron capaces de memorizar mi nombre. Uno de ellos me pasó la pelota. Sin apenas hablar, comencé a jugar. Jackie Chan avanzaba por el lateral; Batman lo esperaba en la portería delimitada por dos palos sobre la arena. Chan la centró y todos corearon mi nombre. Marqué el gol. Esos niños perdidos en una playa de Indonesia, rebozados de arena, lo celebraron. También los del equipo contrario. Su alegría fue la mía en ese paso por un particular Maracaná indonesio, en el que los futbolistas, por fin, solo jugaban a ser felices.

Los niños con camisetas de Messi, Pirlo, Batman y Jackie Chan que jugaron al fútbol con Roc Toll en la playa de Medewi, Bali (César Cornejo)

Cuando yo tenía seis años solía preguntar a mi abuelo las dudas que por aquel entonces inquietaban a todos los niños de mi edad, por ejemplo, cómo sabían las cigüeñas con exactitud en qué casa debían depositar cada bebé. Mi abuelo siempre me sentaba sobre sus rodillas e invariablemente me respondía, como quien se dispone a decir una verdad universal: “Todo es posible en Tombuctú”. Treinta y cinco años después, en la decrépita aldea que hoy es Tombuctú, socarrada por el sol impío del Sahel, desvaída por los vientos arenosos del Sáhara y derrubiada por las aguas sin control del Níger, subí hasta lo alto de una duna acompañado por un experto tuareg como guía. A lo lejos vimos a un hombre que a cada paso hundía en la arena la punta de una larga vara mientras con la otra mano parecía arrojar algo al pequeño hoyo así formado. Miré inquisitivo al noble tuareg y, con indiferencia, aseguró que estaba sembrando sandías. Ante mi sorpresa, se explicó: “En Tombuctú, todo es posible”.

Tuaregs, nómadas del desierto del Sáhara, en Tombuctú, Malí (B. De las Heras)

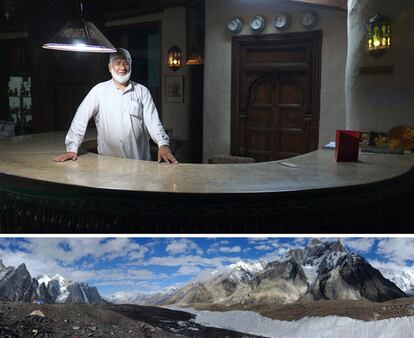

—¡Hijo! pero qué alegría, como nunca me llamas… —Perdona ma, es que estuve un mes en Pakistán de vacacio… —No te oigo hijo, habla más alto, que la tele está muy fuerte. Pero cuéntame, cuéntame. —Sí, no, te decía que he ido a ver las montañas más bellas del mun… —Pili, que es mi hijo, ¡que me ha llamado! —¿Mamá? Sí, sí, atiende, he estado en un lugar completamente espectacu… —Hijo mío, qué mal se escucha, para una vez que me llamas... —Los jueves, mamá; te llamo todos los jueves, ahora no, que he estado fue… —Ahooora mejor, dime hijo, dime. —¿Me oyes? Bueno, el caso es que lo he pasado verdaderamente geni… —¿Cómo? —No, no, digo, que ha sido una experiencia ma-ra-vi-llo… —Ya, ya, hijo…Pero ¿estás comiendo bien? —Uf, sí, sí, en Pakistán he comido carne de perro, algún gato y muchos periquitos. —Martín, nos llaman ya a cenar. Vente pronto hijo, no te vayas a ir de vacaciones sin despedirte de tu madre, ¿eh? Ah, y un achuchón para Tristán, así se llama tu perro, ¿no?

Recepcionista del hotel Shangrila, en Chilas, y el glaciar Baltoro, en Pakistán (A. Stockert)

Kioto inventa cielos despejados. El primer templo avisa: Now, life is living you. Es palmario o consolador, no estoy segura. Después de cenar ramen oloroso, de ásperos fideos, me pierdo justo cuando empieza a llover. Llevo un paraguas rosa en un barrio de geishas. Veo casas de té, linternas en las puertas. Un coche se para. Salen tres hombres. Les sigo hasta uno de los locales. Me cuelo tras ellos. Mmm, huele a té y a perfume. El paraguas gotea sobre mis zapatos. Ellos se descalzan, hago lo propio. No estoy nerviosa. Now, life is living you, eso me reconforta. Mi paraguas llora, ahora sobre mis pies descalzos. Aparece una geisha, tan adornada y blanca que me emociono. Saluda a los hombres y me descubre enseguida. Creo que les pregunta si les acompaño porque los tres se vuelven hacia mí, niegan con la cabeza y dicen un montón de cosas. Salgo de allí dejando dentro mis zapatos. Paso por un pequeño templo con altares a cerdos y oraciones escritas en papeles tendidos como ropa de bebé.

Inma Luna en Kioto (Japón), donde transcurre su relato.

Nueva York. De Oporto a Newark. Humedad 81%, desbordante, 37º C por la frente y cayendo. ¡Amigo mío! ¡Welcome! Coche. Luz clara, cielo amarillo. Esquina de un Dunkin’ Donuts, casas bajas de madera, forty dollars por día, jazz, noche en Chinatown, noche en el Empire, día entero delante de un hipopótamo azul y sus amigos, todos maravillosos, y un saludo a las señoritas de Avignon de un entusiasta de la pintura. Brunch de Harlem, Central Park y gospel de sobremesa, pianista en plena calle y librerías abiertas a las tres de la mañana. Catorce días y mil impresiones para toda la vida. ¡El mejor viaje que he hecho! ¿La arquitectura? De película. ¿El paisaje urbano y humano? De fábula. Lo devoré con los ojos y con mi cámara. Un día más y me quedaría en la ciudad para siempre.

Paseantes por el High Line de Manhattan y las calles de Nueva York desde dos perspectivas diferentes (Sebas Anxo Rozas)

Los dioses deben estar locos. Quisimos emular esa peli. Pasamos un mes conociendo la zona con las dos camisetas que Luisito metió en su maleta: “Mamá, ¡dijiste que trajese solo de manga larga!”. Terminamos nuestros 20 días de viaje por tres países africanos, 6.000 kilómetros, 200 picaduras, dos mordidas de tráfico, tres pinchazos, cuatro fronteras y 100 kilos de arena encima después, con un paseo por el Kalahari acompañando a una familia bosquimana. El padre lleva todo lo que necesitan en una bolsita de piel al hombro. Vamos, igualito que nosotros y nuestro coche-casa de estos días. Sabemos diferenciar antílopes por la forma de los cuernos y por las rayas del culo, cuánto y cómo come un cocodrilo, cómo bebe una jirafa y a qué sabe el warthog. Encontramos poesía en algunas cosas: pula (lluvia) es la moneda en Botsuana, y thebe (gotas), su fracción. Y no tanta en otras: Katutura, el Soweto de Windhoek (Namibia) creado por el apartheid, significa en idioma herero “el lugar donde no queremos vivir”. Volveremos.

La familia de Ana Pozo posa junto a una familia de bosquimanos que conoció en el desierto del Kalahari

En mi familia somos cuatro y ninguno anda muy cuerdo. Y ese verano, en La Palma (Canarias), descubrimos hasta qué punto llegaba nuestro problema mental. Primero, en el avión a la isla, mi hermana decidió ponernos motes. Muy normal todo. Finalmente llegamos y tras unos días de playa en los que mi madre y mi hermana decidieron desnudarse en el agua, ya que fuera les daba vergüenza (el agua era cristalina), nos tocó ir a la Caldera de Taburiente, un camino en un volcán no precisamente corto, con mil subidas y bajadas, con dos botellas de agua y con 40 grados a la sombra. Eso sí, precioso, con cascada de colores incluida. Como era de esperar, se nos acabó el agua y la cogimos de un riachuelo. Conclusión: diarrea el resto de vacaciones para los cuatro. El día de vuelta nos despistamos y cogimos otro vuelo, acabamos en Tenerife. Una de mis mejores vacaciones.

Tajinaste rosado en la Caldera de Taburiente, La Palma (Andoni Canela)

Contaba con 13 años cuando pude adentrarme por primera vez en el Museo del Louvre. Sus largos y enormes pasillos eran un laberinto. Me intimidaban, así que decidí no separarme del lado de mis padres para admirar los cuadros que había estudiado en clase de historia con la señorita María Fernanda y de los que sabía prácticamente todo, o al menos, eso creía. Al girar por una esquina llegamos a una sala enorme con una escalera al fondo que se abría a ambos lados, y en el centro, la escultura más admirable que jamás he contemplado. Con sus alas abiertas, en una pose que emula elevar el vuelo, saltar a la libertad, transportarte a otro mundo: la Victoria de Samotracia. La había visto miles de veces en los libros del colegio, pero no fue hasta ese momento cuando la descubrí realmente.

La familia de Diana González Gasull posa en París en 1988, cuando transcurre su relato.

Calzarse las botas, despedirse, tomar el tren a Francia y comenzar en Francia a caminar, ascender los Pirineos, descender los Pirineos, caminar entre las hayas como por una catedral, conocer nuevos amigos, caminar charlando junto a ellos, caminar otra vez solo, caminar entre viñedos, enamorarse de una chica, perderla en el camino, caminar por un sendero que apunta al infinito, luchar contra uno mismo, contra el cansancio, contra el amor, contra el hastío; cruzar Castilla bajo el sol: Burgos, Tierra de Campos, y después, León. Caminar y caminar, y de pronto encontrar de nuevo a la mujer amada: caminar con ella por Galicia, caminar bajo la lluvia, por bosques de robles y castaños; caminar envueltos, como sombras, en la bruma, y tras un mes caminando, dejar de caminar. Y parado, contemplar las torres de la catedral, la tierra prometida, el final de la odisea, y decir adiós a peregrinos, y decir adiós a un amor al que ya no se volverá a ver: esto es el Camino; quien lo acabó, lo sabe.

Paraje del Camino de Santiago cerca de Palas de Rei, Lugo (Juergen Richter)

El piloto de la avioneta que nos llevaba hasta Canaima soltó los mandos para leer el periódico y la mujer que viajaba a mi lado me cogió de la mano. Apretó fuerte al atravesar la primera tormenta y firmamos un contrato invisible. Aquella encantadora jubilada me hizo arrastrar su Samsonite por el barro de la pista de aterrizaje y cargarla en la canoa que nos esperaba para ir hasta el Salto del Ángel. Serpenteando entre montañas cretácicas, remontando un río antiguo como el planeta, mi abuela prestada no ahorró detalles de su vida. Solo calló cuando le faltó el aliento en la subida hacia el mirador. Rocas resbaladizas, raíces peligrosas y calzado inadecuado. El guía indígena nos miró resignado. El resto del grupo se alejaba selva arriba. Durante la noche pude oír el estruendo de la gigantesca catarata, pero la niebla del amanecer me negó su visión. Río abajo, lluvia, barro, Samsonite, turbulencias, aterrizaje forzoso y el guiño cómplice de una abuela agradecida a un nieto inesperado.

Felipe Martínez, durante su viaje al parque nacional de Canaima (Venezuela).

Caía la noche sobre la estación de Benarés, en India. El tren cama que nos llevaría a la frontera con Nepal se retrasaba un par de horas debido al monzón, y el cansancio hacía que se nos cerraran los ojos. Para evitarlo, decidimos sacar la baraja de cartas. Javi repartía mientras yo anotaba la puntuación en un papel mugriento. En la tercera ronda de chinchón se acercaron un par de curiosos. A mitad de juego, decenas de ojos se clavaban en nuestros tríos de bastos, espadas, copas y oros. Cualquiera habría pensado que nos jugábamos la vida, como en las partidas de póquer clandestinas de las películas. Los paisanos comentaban cada jugada en hindi mientras, por señas, intentábamos explicarles cómo funcionaba el juego. Lo aprendieron rápido. Lástima que el tren no llevara más retraso. Habríamos pasado toda la noche jugando en aquel andén con nuestro inesperado grupo de amigos. Aquella partida en la estación nos hizo recordar el sentido de viajar.

Coche cama en la estación india de Benarés (Thomas Holton)

Llegué con 30 grados bajo cero y me recibió una profesora de piano que alquilaba su casa. Me dijo que Ulan Bator era la capital más fría del mundo. Pasé una semana comiendo empanadillas de carne y viendo espectáculos de lucha entre hombres enormes y obesos. En la avenida principal de la ciudad, un cubano de nombre Cristo Camilo me abrió su restaurante y cené frijoles negros importados de Singapur. Conocí mucha gente noble, pero en un bar me robaron el pasaporte y casi todo el dinero. Con lo que me quedaba compré vodka mongol y se lo obsequié a una familia nómada que me acogió camino de Ulan-Udé. Ellos me hicieron montar a caballo y beber té de yak. Su hijo de 11 años me acompañó hasta la cumbre de una colina nevada. Y vi el mundo como hace mil años.

Alejandro Hernández tomó esta foto durante su viaje por Mongolia.

Tras una larga espera, llegó el día de viajar hasta el fin del mundo. Después de aplazar el viaje en varias ocasiones, siempre por motivos económicos, había llegado el día de conocer el país de la arena blanca. La jornada, dura; la carretera, mala; el calor, asfixiante. Para colmo, el coche sin aire acondicionado y los asientos de escay. Pero la emoción superaba los inconvenientes. Por fin hemos llegado. Ahí estaba... Alicante con su playa del Postiguet y su mar Mediterráneo. A mis padres les costó mucho esfuerzo reunir el dinero. No importaba que el 850 fuera un microondas con ruedas, sino que mi hermana y yo corriéramos como poseídos en busca de las olas. Fueron los días más bonitos que recuerdo: los cuatro en nuestra pensión, modesto menú diario, paseo y helado al atardecer. Con los años he visitado el Himalaya, el Gran Cañón o las cataratas del Iguazú, pero nunca más he tenido la sensación de llegar al fin del mundo como cuando nos fuimos de veraneo a Alicante.

El recuerdo de la playa del Postiguet, en Alicante, enmarca este relato. (Colin Marshall)

Laid no hablaba castellano, pero intuía nuestros deseos sin formularlos. Si sentías sed o hambre, surgía con agua o tortas de harina. Creíamos que leía la mente. Era un conductor tranquilo hasta que un día, rendido a una fuerza extraña, aceleró veloz hacia Chott el Djerid y nos llevó en silencio contra el sol rojo por la pista batida en furiosos remolinos. Solo E. dijo: “Parece que vamos al infierno”. Llegamos al ocaso en el lago salado teñido de color. Soplaba el viento, bailaba la arena. Estábamos solos ante aquel espectáculo desatado. Esa noche, una mujer perdió su anillo de boda en la duna. Se buscó durante una hora. Lloraba. Laid cantaba a la luz de la hoguera. Calló, dio seis pasos, hundió su mano y lo cogió con sus dedos delgados. De madrugada nos despertó y salimos con el jergón a la arena. Eran las lágrimas de San Lorenzo. Cruzaban por decenas el arco celeste durante segundos eternos. Nunca vimos nada igual. Regresamos. El viaje no salvó nuestro amor agónico. Y jamás supimos de Laid.

El guía Laid, en el centro, protagonista del relato.