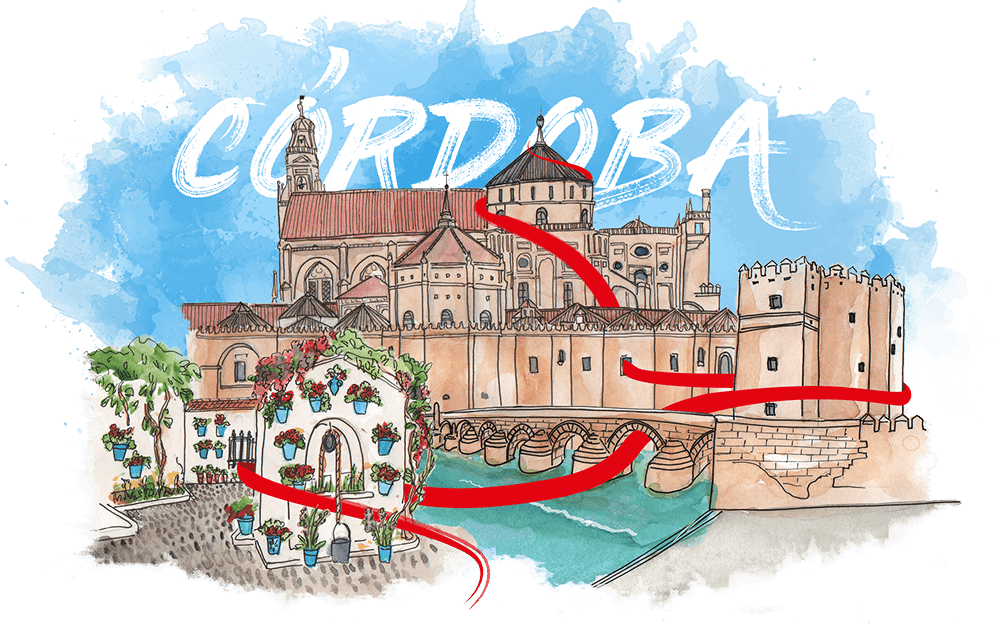

Córdoba, los prodigios de una ciudad que rebosa vida

Sus famosos patios, que en mayo exhiben belleza e ingenio, contagian sus cualidades al resto de la urbe todo el año: sus olores, a una amplia y variada gastronomía; su tradición, a una historia secular que aún sostiene a la Córdoba de hoy; y su vigor, a una cultura moderna y alternativa que se extiende por sus calles como una enredadera

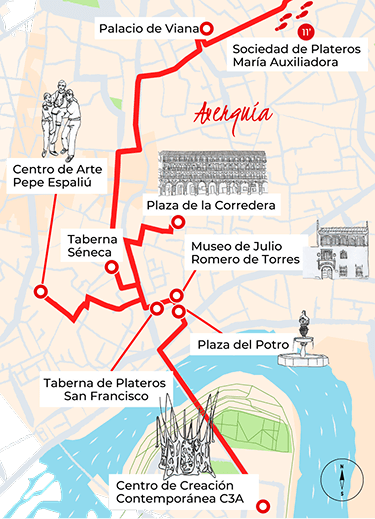

En Córdoba la primavera es un ensayo del verano para el turista de latitudes más frescas. Aquí, desde bien temprano se escucha respirar acalorada a la piedra milenaria de monumentos mundialmente conocidos como la mezquita-catedral y el puente romano y la de rincones con encanto como la plaza del Potro, en la Axerquía. Y bajo el sol, vibra el agua del Guadalquivir como “un cristal maduro”, según la describió el poeta Federico García Lorca. Pese a esto, merece la pena pasarse por la ciudad romana, andalusí, cristiana y moderna y dejarse encantar por la cercanía y el buen humor de sus vecinos, el embrujo de sus platos y la frescura de sus patios, cuyas flores, abiertas en mayo como los pesados portalones de las viviendas, cantan a voz en grito con colores chillones. Un paseo de oeste a este por los sonidos reales y figurados de Córdoba.

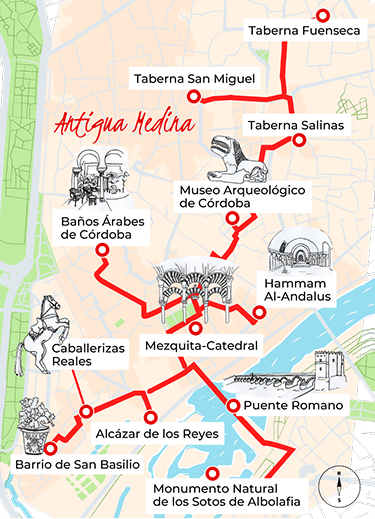

La antigua medina, el secreto mejor guardado

En la ciudad de agua

El corazón de Córdoba es su antigua medina, el lugar donde ha ocurrido todo desde que los romanos se fijaron en este rincón del Guadalquivir. Pero, atención, aunque el visitante no encontrará este nombre en las guías, ningún cordobés dudará en indicarle a dónde ir. La antigua medina abraza todo lo que queda dentro de la muralla romana, que posteriormente se convirtió en la prodigiosa ciudad andalusí y, después, en la sobria villa cristiana. El cordobés al que se le pregunte, también mencionará que la medina no se debe confundir con Medina Azahara, el magnífico complejo palatino musulmán situado a ocho kilómetros de la capital, que también merece la pena visitar si se cuenta con tiempo suficiente. Si no, ya hay mucho que ver en el corazón de Córdoba.

Es imposible escapar al influjo de la Mezquita-catedral, la principal atracción de la ciudad. Antes de entrar, sus altos muros, en los que se mezclan los estilos cristiano y andalusí, despiertan la atención: más que a un templo recuerda a una fortaleza. Quien se asome a su portalón, descubrirá el luminoso patio de los naranjos, la antigua zona de abluciones. El templo se emplaza en la Judería, huella material de la comunidad sefardí que habitó el entramado de callejuelas hasta su expulsión en 1492. Aquí es posible visitar una de las sinagogas más antiguas de Europa y la Casa Andalusí, un museo reflejo del estilo de vida en la Córdoba del siglo XII.

A pocos metros de la mezquita, el alcázar de los Reyes Cristianos, otro de los edificios-monumento, última residencia de los Reyes Católicos hasta la conquista de Granada, sede de la Inquisición después y punto de interés turístico desde los años 50. Al construir la cercana plaza de la Corredera se desenterraron mosaicos de una gran domus romana, que hoy se pueden ver. Uno de ellos representa la declaración de amor del cíclope Polifemo a la ninfa Galatea, un mito que, milenio y medio más tarde, utilizaría el poeta Luis de Góngora para crear una fábula en 1612. ¿Quién sabe la de veces que el autor cordobés del Siglo de Oro pisó allí sin saber lo que tenía debajo?

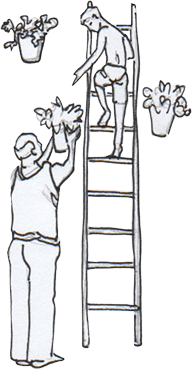

Los cuidadores de bronce

Córdoba rinde homenaje a la Fiesta de los Patios, su celebración más peculiar, con tres esculturas de bronce esparcidas por la ciudad en homenaje a los cuidadores de estos espacios únicos. En el barrio de San Basilio, donde abundan los patios, una de ellas representa a un abuelo que entrega una maceta a su nieto; en la plaza del Poeta Juan Bernier, otra muestra a una abuela que entrega un clavel a su nieta junto a un pozo. Ambas reflejan la transmisión de tradiciones, explica Juan Manuel Belmonte (Córdoba, 61 años), el reconocido artista que las creó hace una década. La más famosa se encuentra junto a la muralla: representa a una joven regadora. “Lleva zapatos similares a los que se elaboran aquí con cuero, y pendientes típicos de la orfebrería cordobesa, en honor a los artesanos locales”, completa.

A cuatro minutos del alcázar se ubican las Caballerizas Reales, establos que Felipe II mandó construir con el objetivo de criar caballos de pura raza española, que fuera de Andalucía se conoce como caballo andaluz, una de las más antiguas del mundo. Hoy se puede asistir a un espectáculo que combina hípica y flamenco. Quien se haya quedado con más ganas de historia, puede acercarse al Museo Arqueológico donde, entre otras muchas cosas, visitar los restos del teatro romano, situados en el subsuelo.

Regresando a la catedral, si se continúa hacia el río, el visitante se encuentra con la Puerta del Puente, de estilo renacentista, que daba acceso al puente romano sobre el Guadalquivir, cuyo aspecto actual es medieval. Al final del puente, la torre de la Calahorra, de origen musulmán, que acoge el Museo Vivo de Al-Ándalus. Recibe ese nombre porque no solo explica esta etapa de la historia de la Península, sino que la recrea a través de representaciones y experiencias. Un vistazo a la izquierda deja ver el monumento natural de los Sotos de la Albolafia, un pequeño e inesperado espacio protegido en plena urbe poblado de aceñas, los antiguos molinos de agua para moler trigo.

El Guadalquivir como mirador

Desde el Guadalquivir, río que baña la ciudad en forma de meandro, se puede visitar la ciudad de otra manera subido en una piragua. Una empresa ofrece estos paseos por el tramo que va desde el recinto ferial, donde se encuentra el club de piragüismo, hasta el mismo puente romano. Juan Manuel Luque-Romero, monitor y propietario de Andurrea Córdoba, la compañía que organiza las salidas desde 20 euros por persona, asegura que el paseo permite descubrir la parte más salvaje de Córdoba “y sin moverse del centro”, puntualiza antes de comenzar la excursión, a la que puede apuntarse cualquiera sin importar la edad. “Hemos tenido a una persona celebrando su 90 cumpleaños”, añade. Nada más empezar, Luque-Romero invita a los participantes a prestar atención a la fauna que les rodea.

Cuesta creer que uno se encuentra en plena urbe cuando escucha la algarabía de aves en ambas orillas. “Eso es una garcilla bueyera”, anuncia Luque-Romero mientras señala el revuelo que se acaba de formar sobre las ramas de un olmo del vigoroso bosque de ribera. “Acaban de volver de África para tener sus crías aquí”. Entre palada y palada, asoma la cabeza una tortuga de orejas rojas, las que se pusieron de moda en los hogares durante los años 90 y que ahora pueblan nuestras lagunas y ríos. El Guadalquivir a su paso por Córdoba ofrece un ecosistema seminatural, porque está encajonado en las márgenes del río, donde viven varios tipos de garzas, ánades reales, águilas pescadoras, martinetes y cigüeñas blancas entre sauces, álamos, olmos y arbustos como las zarzamoras, los juncos y los tarajes.

El agua de Córdoba también se disfruta en los baños árabes que salpican el centro de la ciudad, que beben de la tradición musulmana, aunque son completamente nuevos. En la Judería, a pocos metros de la sinagoga, se encuentra Baños Árabes de Córdoba, en un antiguo edificio reacondicionado, que también cuenta con hospedería. Más cerca de la ribera del Guadalquivir, se sitúa el balneario urbano perteneciente a la cadena Hamman Al-Andalus. Con sus piscinas de agua caliente, fría y templada y esa decoración que evoca a los palacios andalusíes, permiten completar la visita tras un día de calor y pateo. Si se quiere conocer un baño tal como lo usaban los ciudadanos de la Córdoba musulmana, hay que pasarse por Baños del Alcázar Califal, un hamman contiguo a un palacio califal hoy desaparecido que se ha convertido en museo.

A la hora del aperitivo, merece la pena pasarse por algunas de las tabernas cordobesas más tradicionales. Entre las más antiguas y distinguidas por el Ayuntamiento como históricas destacan la taberna San Miguel, fundada en 1880 y famosa por su receta de pisto. O Salinas, colocada entre los cien restaurantes más legendarios del mundo de la web internacional especializada en viajes y gastronomía Taste Atlas. También La Fuenseca, en la que no se sirven platos calientes, solo tapas como “queso de jabalí, chorizo al vino, carne con tomate...”, explica Jesús Alamillo, tercera generación de propietarios. En ella siempre hay algún guitarrista o cuadro flamenco tocando desde alguna mesa. El propio Alamillo y su esposa participan de vez en cuando. Eso sí, mientras lo hacen, “no se sirve, se para la barra”, precisan.

En Córdoba se ‘fríe’ la lechuga

No hay restaurante ni taberna en la ciudad que no sirva un buen salmorejo, uno de los platos estrella de la gastronomía cordobesa, pero hay un plato eminentemente vegetal que sorprende al visitante: la lechuga frita. Es sin duda uno de los más originales y, al mismo tiempo, los más sencillo de preparar: basta con cortar en cuñas los cogollos frescos y reogarlos con un sofrito de ajo, aceite y sal. Se toma como acompañamiento de carnes y pescados o entre platos. De hecho, ese fue su origen, pues se concibió para refrescar entre plato y plato en comidas copiosas. El toque crujiente de la hoja contrasta con la suntuosidad del aceite y el picantón sabor del ajo.

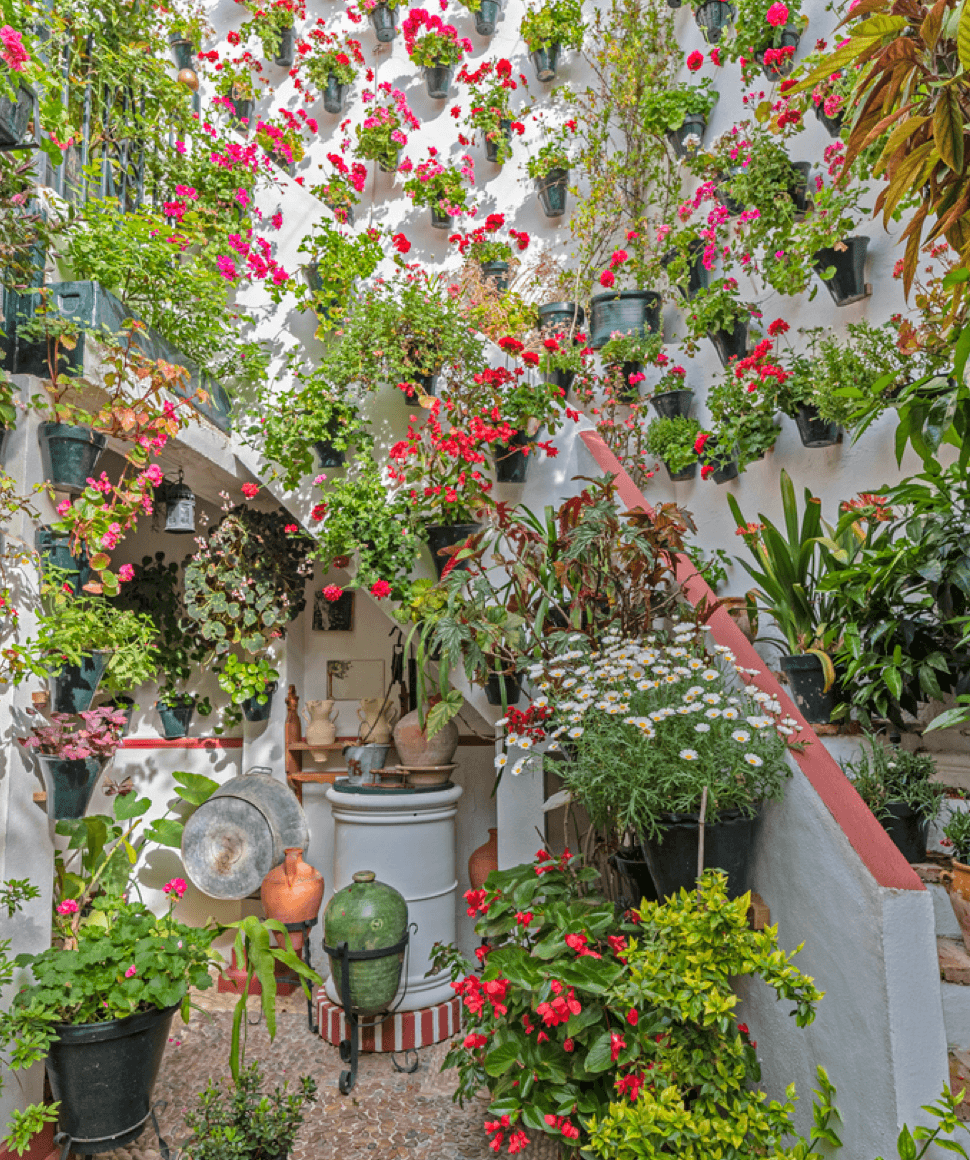

El Ayuntamiento cuenta con varias rutas para recorrer los patios repartidos por toda la ciudad. Foto: ISTOCK

Es el momento de entrar en los patios cordobeses

Durante las primeras semanas de mayo, los cordobeses viven de puertas afuera. Los característicos patios de sus viviendas, construidas entre los siglos XVII y XX, quedan a la vista para el disfrute de todo el mundo durante la Fiesta de los Patios. Cuenta Miguel Ángel Roldán, presidente de la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses, que los turistas llegan deseosos de entrar en uno. “[Estos espacios] existen en otras partes de Andalucía, pero los de aquí son únicos porque están bien conservados”, asegura.

La asociación nació en la década de los 70 cuando, según explica Roldán, la especulación inmobiliaria puso en peligro estos tesoros: “Compramos dos que estaban a punto de desaparecer”, cuenta sobre el inicio. Desde entonces, los mantienen y se esfuerzan por divulgar su importancia. En 2012 lograron que fueran declarados patrimonio inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Este año sus puertas estarán abiertas hasta el 18 de mayo de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 horas. Roldán recomienda tomarse un par de días para recorrer los más de 60 patios visitables, pertenecientes tanto a vecinos como a entidades religiosas. Y ofrece un consejo: “De siete a diez de la noche reina la calma y hace menos calor”. Los recorridos se pueden ver en la web oficial del Ayuntamiento.

El este tiene duende: del arrabal a la Córdoba moderna

Julio Romero de Torres, Pepe Espaliú y cuatro palacios burgueses

La ciudad andalusí creció durante siglos hacia el este de la antigua medina. Esta zona se empezó a conocer como Axerquía, en árabe Al-Sarquiyya, que significa literalmente el este. Aquí se formaron los arrabales, que hoy son en barrios con mucha personalidad. Aquí se encuentra la popular plaza del Potro, bautizada por la fuente central, de estilo renacentista, que exhibe un caballo en lo más alto. Fue durante el Siglo de Oro punto de encuentro de pícaros y maleantes y hoy es un escaparate del arte cordobés y andaluz. La Posada del Potro, uno de los edificios más singulares de la ciudad, acoge el Museo del Flamenco Fosforito, centro de interpretación para descubrir la historia del género musical en un entorno multimedia, cuyo nombre rinde homenaje a Antonio Fernández Díaz Fosforito, uno de los grandes referentes de este arte.

Enfrente se alzan dos pinacotecas a las que se entra por un mismo patio. En un lado, el Museo de Bellas Artes de Córdoba, con un fondo pictórico y escultórico que recorre la historia de Córdoba desde la Edad Media. Aquí se pueden observar algunas obras del pintor cordobés más representativo del siglo XX, Julio Romero de Torres. Aunque quien quiera sumergirse en la obra de este artista, no tiene más que entrar al edificio contiguo y visitar el museo dedicado a su figura, que fue la residencia familiar. En la colección encontrará La chica piconera (1930), su pintura más famosa, que representa a una joven que remueve con una badila un brasero de picón (un tipo de carbón vegetal). Romero de Torres utilizó el simbolismo para mostrar el sentimiento popular y el folclore de su tiempo, la tauromaquia, la copla y el cante jondo a través del prototipo de la mujer andaluza, morena y de mirada oscura y penetrante.

Cerca de allí, se puede hacer una parada para desayunar o merendar unos jeringos, como llaman a los churros en Córdoba. En Moja el Churro, cuatro minutos de la Plaza del Potro, Solead Mohedano vende, desde hace casi una década, jeringos dulces, con chocolate o canela, pero también salados, con salmorejo y jamón, que llaman la atención de los visitantes. “Nuestros churros son solo harina, agua y sal por lo que se le puede echar cualquier cosa, con este rendimos homenaje a Córdoba”, explica. También se pueden probar allí las sopaipas, cuenta Mohedano. “Masa del pan frita, típico de los pueblos de Córdoba. Se toma con azúcar o miel, aunque también los servimos con jamón york y queso”.

Pepe Espaliú, un grito de soledad y dolor

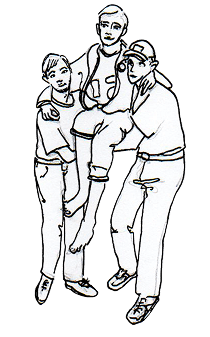

Un pequeño palacio escondido en una callejuela homenajea a uno de los artistas más grandes que ha parido la ciudad. Se trata de Pepe Espaliú, nacido en Córdoba en 1955 y que, aunque siempre vivió fuera, regresó allí 38 años más tarde para morir a causa del sida. Fue precisamente la enfermedad la que marcó la obra de su última época y Espaliú, el primero que llevó al mundo del arte español esta cruel pandemia. En el Centro de Arte Pepe Espaliú se exponen 40 obras entre dibujos, escultura, fotografía y pintura que, como explica el coordinador del centro, Óscar Fernández, resumen esa poética de la soledad y el dolor que quiso expresar Espaliú. En la colección destaca el vídeo de su última performance: en diciembre de 1992, apenas un año antes de morir, grabó cómo amigos y artistas le llevaban en volandas, sin que tocara el suelo, desde el Museo Reina Sofía hasta el Congreso de los Diputados, en Madrid, para concienciar sobre lo importancia de tomar decisiones respecto a la epidemia de VIH/sida.

Una catedral brutalista

Córdoba también cuenta con espacios para la creación de hoy, como el Centro de Arte Contemporáneo C3A, dedicado a la producción, creación y experimentación. Se accede a él cruzando por el puente romano y el parque de Miraflores. El edificio blanco, de reminiscencias brutalistas, es en sí una obra de arte que conecta con la arquitectura local. En su diseño, los arquitectos Nieto y Sobejano, especialistas en espacios museísticos, insertan la geometría de la mezquita-catedral en el cubo blanco. Una vez dentro, uno se siente también como en una catedral. Cuenta Jimena Blázquez, su directora, que es uno de los pocos espacios en España que dedica parte de su programación a la residencia de artistas. “Damos espacio tanto a locales como del resto de España e incluso de cualquier parte del mundo”, puntualiza. El C3 ofrece al visitante varias exposiciones temporales, muchas de ellas inéditas.

De vuelta a la Axerquía, en un paseo de 20 minutos hacia el norte por callejuelas se llega al Palacio de Viana, una fastuosa construcción del siglo XV transformada hoy en centro de interpretación del patio cordobés y una de las mejores muestras de esta tradición arquitectónica. Fue adquirido en 1980 por un banco a cambio de una renta mensual para Sofía Amelia de Lancaster y Bleck, tercera marquesa de Viana, que falleció dos años después. Desde entonces se ha ido restaurando hasta alcanzar el aspecto actual de museo en el que se recorren los 12 patios y el jardín, todos ellos un festín de olores gracias a sus jazmines, damas de noche, centaureas de color plateado, cinerarias y cítricos, de los naranjos dulces a la bergamota. Qué mejor que despedirse de la ciudad bajo la explosión de colores de las flores, esos fuegos artificiales de la naturaleza.

Gastronomía que vale su peso en plata

Córdoba es conocida por la calidad de sus orfebres, dedicados especialmente a la plata. De esa tradición, y a raíz de una crisis económica, se creó en 1868 la Sociedad de Plateros, una mutualidad para socorrer a estos orfebres y sus familias. Poco a poco, en los mismos locales se abrieron pequeños despachos de vino y bodeguitas. Ccando las sociedades se disolvieron, se siguieron sirviendo bebidas que con los años derivaron en tabernas, bares y restaurantes, incluso en pequeños hoteles que mantuvieron su nombre original. Hoy se pueden encontrar por toda la ciudad: es el caso de la Sociedad de Plateros de San Francisco o la de María Auxiliadora. Esta última la regenta Manolo Bordallo, un cocinero famoso en la ciudad y youtuber, en cuyo restaurante puede uno relamerse con el rabo de toro, el flamenquín o las berenjenas fritas con miel. Una experiencia de plata de ley.